无线充电原理伤电池吗

无线充电技术近年来已成为智能手机、智能手表等电子设备的标配功能,其便利性让用户摆脱了线缆的束缚。然而,关于“无线充电是否伤电池”的争议始终存在。本文将深入解析无线充电的工作原理,结合科学实验与行业数据,探讨其对电池寿命的实际影响,并给出实用建议。

无线充电如何实现“隔空传电”?

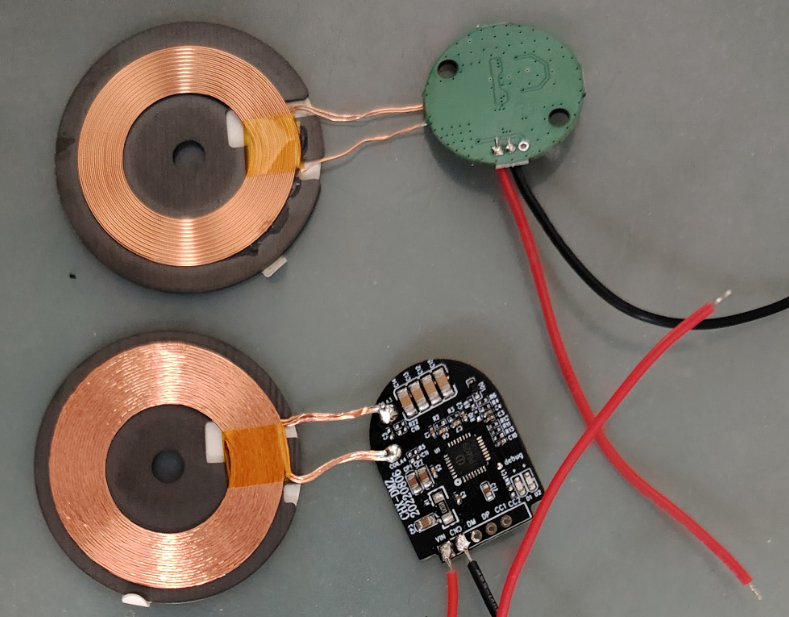

无线充电的核心原理是“近场感应”,通过电磁场在充电底座与设备之间传递能量。具体来说,充电底座内的线圈(发射端)通入交流电后会产生交变磁场,当手机等设备的接收线圈进入该磁场范围时,磁场会在线圈中感应出电流,最终转化为电能存储于电池中。这一过程类似于两个音叉的共振——当其中一个振动时,附近的另一个音叉也会因共振发出相同频率的声音,只不过无线充电传递的是电能而非声波。

目前主流的Qi标准采用“电感耦合”技术,要求设备与充电底座紧密接触(通常距离不超过5毫米),而更早期的“磁共振耦合”技术(如特斯拉展示的方案)则支持数厘米至数米的远距离充电,但效率较低。无论是哪种方式,能量在传输过程中都会因电磁转化、线圈电阻等因素产生损耗,这部分能量大多以热量形式释放。

发热:无线充电伤电池的“元凶”?

热量是影响锂电池寿命的关键因素。无线充电过程中,能量损耗导致的温升可能使手机电池温度达到40℃以上,尤其在夏季或边充电边使用高性能应用时,温度可能进一步攀升。高温会加速电池内部电解液的分解和电极材料的退化,就像长期暴露在烈日下的橡胶管会更快硬化开裂。

但值得注意的是,2025年的实验数据显示,在相同充放电周期下,无线充电的电池损耗反而略低于有线充电。这是因为无线充电通常采用“涓流补电”模式(即随用随充),避免了深度充放电对电池的冲击;而有线快充时的高电流则可能引发更剧烈的电化学反应。不过,这一结论的前提是设备散热设计良好,且用户未长时间将手机置于充电底座上。

如何平衡便利性与电池健康?

选择合规设备:优先支持Qi标准且带温度控制功能的充电器。例如,部分2025年新款充电器会通过传感器动态调整功率,当检测到手机温度超过阈值时自动降速。

避免叠加发热场景:充电时尽量关闭高耗电应用(如游戏、视频通话),并移除手机保护壳以增强散热。若手机已发烫,可暂时切换至有线充电。

控制充电时长:虽然现代手机有过充保护,但长时间保持满电状态仍会加剧电池压力。建议在电量达到80%-90%时取下设备,就像人吃饱后不宜继续暴食。

定期深度放电:每月1-2次将电池用到20%以下再充满,有助于校准电池电量检测模块,维持其准确性。

未来:更智能的无线充电解决方案

行业正在研发双向散热技术,例如在充电底座中加入微型风扇或半导体制冷片,同时优化手机接收线圈的导热路径。此外,磁共振耦合技术的改进有望实现“边用边充”且低发热的体验——想象未来在办公桌旁工作,手机无需接触任何表面就能持续补电。

无线充电对电池的影响并非绝对负面,而是取决于技术实现与使用习惯。正如刀具既能切菜也可能伤手,合理利用这一技术,它将成为提升生活效率的利器而非电池寿命的杀手。