诺芯盛@无线充电异物检测功能原理

随着智能手机、智能手表等电子设备的普及,无线充电技术因其"随放随充"的便捷性逐渐成为主流。但在这项技术背后,一个容易被忽视却至关重要的安全机制正在默默守护着我们的充电安全——异物检测功能(FOD,Foreign Object Detection)。这项技术如同一位敏锐的安检员,时刻警惕着可能闯入充电区域的"不速之客"。

磁场里的"隐形安检门":电磁感应原理

无线充电器工作时,会在其周围形成一个看不见的电子磁场,就像在充电区域拉起了一道隐形的警戒线。当金属钥匙、硬币等异物误入这片区域时,会像闯入磁场的"金属间谍"般立刻暴露——它们会扭曲原有磁场的形状与强度。充电器内部的监测系统通过精密传感器捕捉这些细微变化,就像安检门的金属探测器发出警报。这种基于电磁感应的检测方式响应速度极快,能在毫秒级别识别出大多数金属异物。

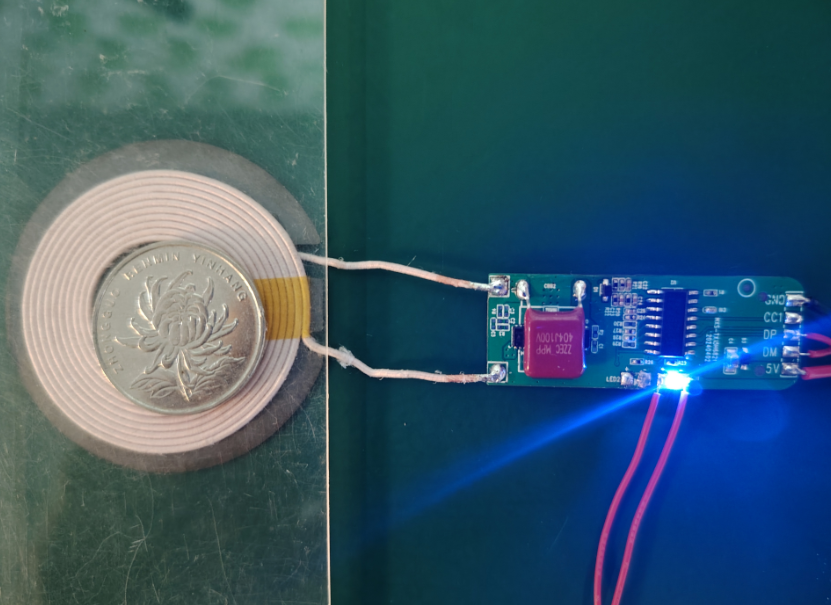

Q值检测:谐振系统的"健康体检报告"

更精密的检测手段来自对谐振系统品质因数(Q值)的测量。无线充电系统本质上是一个精密调谐的电磁谐振系统,其Q值相当于系统的"健康指数"。在充电启动前,发射端会主动注入激励能量使线圈产生欠阻尼震荡,随后像医生听诊心跳般检测震荡衰减曲线。纯净状态下的系统Q值如同运动员的平稳脉搏,而当金属异物存在时,相当于给系统"血管"里塞了血栓,会导致能量损耗加剧(R值增大),使Q值显著降低。这种方法检测精度可达98%以上,但现阶段主要应用于充电启动前的安全筛查。

功率损耗监测:能量流动的"审计师"

当充电过程开始后,另一种保护机制随即启动。系统会实时比对发射端输出功率与接收端实际获取功率的差值,就像财务审计师核对收支账目。正常情况下,两者差异应该稳定在特定阈值内。如果突然出现"账面不符",比如15W的发射功率只接收到10W,差额部分很可能被金属异物以发热形式"贪污"了。这种功率损耗(Ploss)检测法虽然不如Q值检测精确,但能实现充电全程的持续监护。

多传感器融合:组建"特种侦察兵团"

面对复杂的使用环境,高端无线充电器正在采用多传感器协同工作的"立体防御"策略。超声波传感器可以像蝙蝠回声定位般探测物体距离和轮廓;红外传感器能捕捉异物导致的温度异常;微型摄像头配合图像识别算法,甚至能区分硬币和手机的正确摆放位置。这种多维度交叉验证的方式,大幅降低了误报率,就像由不同兵种组成的侦察部队,让异物无所遁形。

温度监测:最后一道"消防警报"

即便前述防线都被突破,温度传感器仍会坚守最后关卡。金属异物在交变磁场中会产生涡流发热,就像微波炉里的金属餐具。当监测到局部温度异常升高时,系统会立即切断供电。这种保护机制虽然属于"事后补救",但能有效防止安全事故扩大,相当于电路板上的自动灭火装置。

从精密电磁测量到多传感器协同,现代无线充电器的异物检测系统已经构建起五重防御体系。这些技术共同守护着那个看似简单"一放即充"动作背后的安全边界。随着充电功率不断提升至百瓦级别,这些安全机制的重要性将愈发凸显——它们不仅是技术规范的要求,更是对"科技应以人为本"这一理念的最佳诠释。下次当你的手机轻轻落在充电板上时,不妨想象一下,正有无数个微型卫士在电磁世界里为你执行着严密的安全巡检。