无线充电用到的原理是什么

无线充电技术近年来已成为智能手机、智能手表等电子设备的标配功能,但其背后的科学原理却鲜为人知。这项看似简单的“隔空传电”技术,实则融合了电磁学、材料科学和通信协议等多学科智慧。要理解其工作原理,我们需要从最基础的物理现象出发,逐步拆解能量如何跨越空气完成高效传输。

电磁感应:无线充电的基石

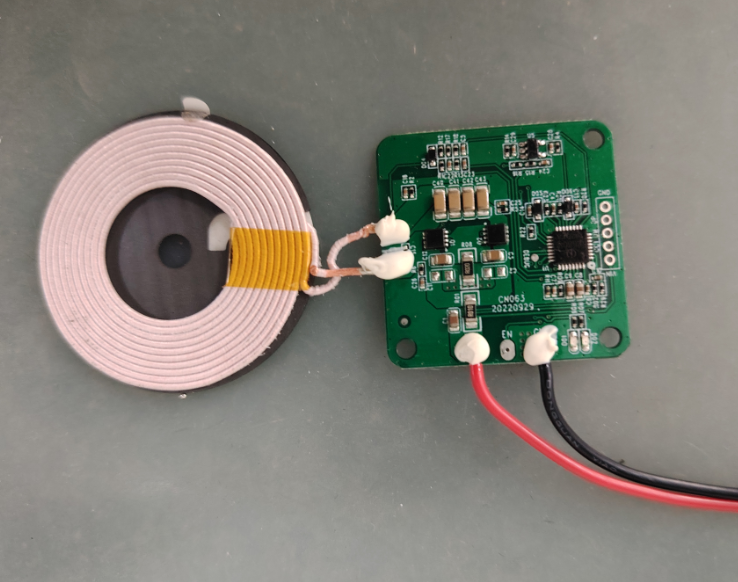

无线充电的核心原理可追溯至1831年迈克尔·法拉第发现的电磁感应现象。简单来说,当导体(如铜线圈)处于变化的磁场中时,其内部会产生电流。现代无线充电系统正是利用这一原理,通过发射器(充电板)和接收器(设备端)两个关键组件实现能量传递。发射器内的线圈通入交流电后,会产生高频振荡的磁场;当接收器线圈靠近时,磁场切割线圈导体,就像隐形的手推动电子运动,从而生成感应电流。这种“非接触式变压器”的设计,使得电能传输效率可达70%-90%。

共振耦合:让能量传输更精准

基础电磁感应虽能实现能量传输,但存在距离短(通常小于5毫米)、对准要求高等局限。为此,科学家引入了磁共振耦合技术——通过让发射线圈和接收线圈调谐至相同频率(如6.78MHz或13.56MHz),就像两个音叉发生共振时声音增强那样,能量传输距离可扩展至数厘米,且对位置的要求显著降低。这种技术的关键在于谐振电容的匹配:发射端电路通过LC振荡产生特定频率的电磁场,接收端则通过相同频率的LC回路“捕获”能量,实现“频率对焦”下的高效传输。

通信协议:无线充电的“智能管家”

若将电磁场比作输送电力的“高速公路”,通信协议则是确保车辆安全通行的交通信号灯。Qi等主流标准要求设备在充电前通过近场通信(NFC)或蓝牙“握手”,确认接收端身份、电池状态及所需功率。例如,当手机电量低时,发射器会提升功率至15W;接近满电时则切换为涓流模式,避免电池过充。这套动态调节机制还能检测金属异物(如钥匙)的介入,通过温度传感器及时停止供电,防止因涡流效应导致的发热危险。

技术流派:四种主流实现方式

目前无线充电主要有四大技术路线:电磁感应式如Qi标准,适合小功率设备;磁场共振式用于医疗植入设备等中距离场景;无线电波式通过微波为物联网传感器供电;电场耦合式则利用极板间电容传输能量,适合机器人等大功率应用。其中前两者应用最广,例如苹果MagSafe采用改良版磁感应技术,通过环形磁铁阵列精准对齐线圈,将传统方案的效率提升20%。

从电动牙刷到新能源汽车,无线充电技术正在重塑能源交互方式。随着GaN(氮化镓)半导体材料和新拓扑电路的应用,未来充电距离有望突破米级,而嵌入家具、汽车内饰的隐形线圈设计,将使“随放随充”成为生活常态。这项诞生于19世纪的科学发现,正在21世纪焕发出全新的生命力。