无线充电器的线圈是什么线

无线充电技术如今已成为智能手机、智能手表等电子设备的标配功能,而这项技术的核心组件之一便是线圈。看似简单的线圈,其材质和结构设计却直接影响充电效率、发热控制甚至设备寿命。那么,这些默默传递能量的“导线”究竟是什么材质?又是如何工作的?

铜线:无线充电的“黄金标准”

在无线充电线圈的材质选择中,铜凭借其优异的导电性能成为主流选择。铜的导电率在所有金属中名列前茅,这意味着在相同电流下,铜线产生的能量损耗更少,发热量更低。这种特性类似于高速公路的车道越宽,车辆通行越顺畅——铜线的高导电性让电能传输更高效。此外,铜还具有良好的导热性,能够快速散发线圈工作时产生的热量,避免局部过热。不过,铜的成本相对较高,且重量较大,这促使厂商探索其他替代方案。

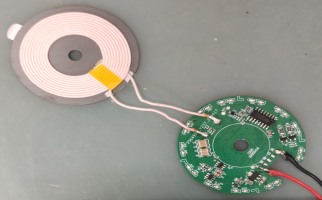

利兹线:高频应用的“多股战士”

对于需要高频工作的无线充电设备(如支持快充的产品),利兹线成为更优选择。这种由多股绝缘细线绞合而成的导线,通过增加表面积来减少高频电流下的“集肤效应”——即电流集中在导线表面的现象。可以想象成将一根粗水管替换为多根细水管并联,既能保证总流量,又避免了水流只沿管壁流动的浪费。利兹线的低电阻和高载流量特性,使其在15W以上的中高功率无线充电器中尤为常见。

铝线的性价比之选

铝作为另一种常见导电材料,其导电性虽不及铜(约为铜的60%),但重量更轻且成本更低。这类似于选择经济型轿车:虽然最高时速不如跑车,但日常使用足够且更实惠。铝线常见于对成本敏感或对重量有严格要求的设备中,例如某些平价无线充电底座。不过,铝的电阻较高可能导致更多能量转化为热量,因此通常需要配合更好的散热设计。

石墨烯:未来的“超级材料”

近年来,石墨烯开始进入无线充电线圈的试验阶段。这种单层碳原子材料具有惊人的导电性和机械强度,理论上能实现近乎零损耗的能量传输。就像用纳米级的光纤替代传统铜缆,石墨烯线圈可能彻底解决发热和效率问题。但目前受限于量产难度和高成本,该技术尚未大规模商用。

磁芯材料:看不见的“能量导演”

线圈的性能不仅取决于导电材料,其内部的磁芯同样关键。铁氧体磁芯和铁粉芯是两种主流选择,它们能集中磁场并提升电感量——相当于给无线信号装上“聚光灯”,避免能量向四周散射。其中铁氧体磁芯在高频下损耗更低,而铁粉芯更适合大电流场景。部分高端线圈还会采用铜芯调节设计,通过机械旋动改变电感量,实现更精准的功率匹配。

结构创新:从单层到蜂房式

线圈的绕制方式也直接影响性能。最简单的单层线圈如同整齐排列的弹簧,适合基础款充电器;而蜂房式线圈通过特殊角度绕制,能减少层间电容干扰,提升高频稳定性。这类似于将平铺的电缆改为螺旋上升的楼梯,既节省空间又避免信号串扰。此外,色码电感器等标准化线圈采用色环标记参数,便于自动化生产中的精准匹配。

工作原理:电磁感应的魔法

这些精心设计的线圈之所以能实现无线充电,核心在于电磁感应原理。当发射线圈通入100-400kHz的高频交流电时,会产生交变磁场;接收线圈捕捉到这个磁场后,将其重新转化为电流为设备供电。整个过程就像两个隐形的水泵通过振动传递能量——发射端产生“水波”,接收端则将这些波动重新收集为可用水流。

从材质选择到结构设计,无线充电线圈的每一个细节都凝聚着工程师对效率与成本的平衡。随着第三代半导体和新型材料的突破,未来可能出现更轻薄、零发热的线圈方案。但无论如何演进,这个藏在设备内部的小部件,始终是无线能量传输的“无名英雄”。