诺芯盛@无线充电发热充不进电

无线充电技术作为智能设备的"隐形能量站",正悄然改变着人们的生活方式。然而,当手机在充电板上持续发热却电量停滞时,这种科技便利便蒙上了焦虑的阴影。我们将从物理原理到日常场景,揭开这场"热量困局"背后的真相。

能量转换的先天局限

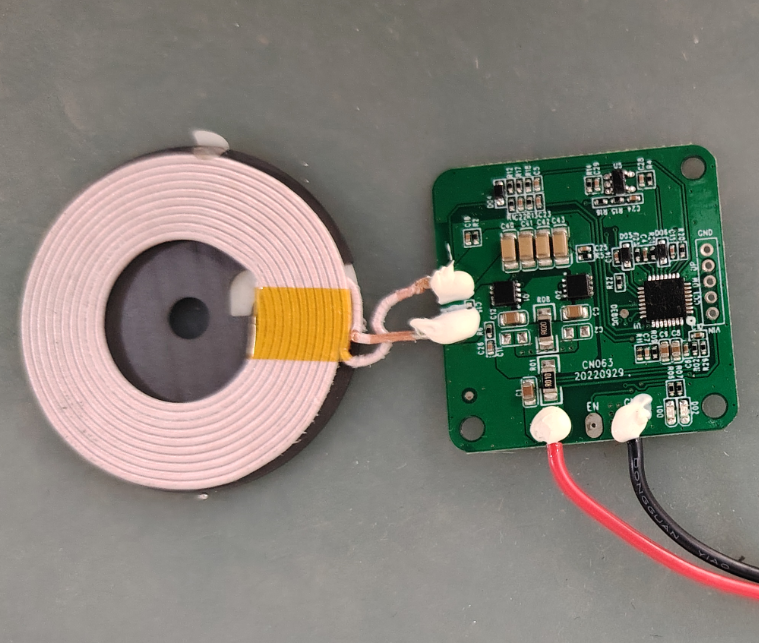

无线充电的本质是电磁感应,这一过程中能量需要经历"电能—磁场能—电能"的三级跳跃。就像快递员派送包裹需要消耗体力,每次能量形态转换都会产生20%-30%的损耗,这些损失的能量大部分以热能形式释放。更直观地说,当充电板将10瓦电力传递给手机时,相当于有2-3瓦的电能直接转化为热浪,如同在设备内部点燃了一盏微型暖灯。

三大热源的交织作用

线圈对齐偏差是常被忽视的发热诱因。当手机与充电板中心偏移超过3毫米时,能量传输效率会骤降15%以上,此时设备就像错位的齿轮组,在无效摩擦中持续产热。充电环境中的温度陷阱同样致命,在夏季车内或阳光直射场景下,外界35℃高温叠加设备自身发热,可能让关键元件承受超过50℃的炙烤。而某些廉价充电器的电路设计缺陷,更如同没有安装消音器的跑车,让无用功产生的热量在封闭空间里不断累积。

发热与充不进电的恶性循环

当温度传感器检测到电池超过40℃警戒线时,设备会启动"热保护制动",将充电功率削减至原速率的30%-50%。这种保护机制如同给高速列车突然拉下手刹,虽然避免了电池膨胀风险,却导致充电效率断崖式下跌。某些极端案例中,持续高温还会使线圈绝缘层软化,造成电磁场分布紊乱,形成"越热越充不进,越充不进越热"的死循环。

破解困局的六维方案

选择装备主动散热系统的充电器至关重要,这类设备通过内置微型风扇或石墨烯导热片,能将发热量降低40%以上,相当于为能量传输通道加装空调系统。日常使用时可尝试"硬币定位法":在充电板中心放置硬币观察磁吸位置,确保手机线圈精准对接。对于商务人士常遇到的会议桌充电场景,建议采用三合一磁吸支架,这类设计通过物理卡位消除位置偏差,同时金属支架本身也能辅助散热。

预防性维护的黄金法则

每周一次的"充电设备体检"应该成为习惯,用软布蘸酒精擦拭充电板表面,既能清除影响感应的油污,又可避免尘埃形成的隔热层。冬季使用时需警惕"温差陷阱",从零下环境带回的手机应静置回暖后再充电,防止冷凝水引发短路。办公室场景中,可尝试将充电板竖立放置,利用空气对流提升30%的自然散热效率。

当科技创新遇见物理定律的边界,解决问题的钥匙往往藏在基础原理与使用细节的交汇处。通过理解电磁转换的本质规律,配合精准的操作习惯,我们完全可以让无线充电既保持科技美感,又回归实用本质。这场与热量的博弈,本质上是人类智慧对物理局限的优雅和解。