手机添加无线充电模块

在智能手机功能日新月异的今天,无线充电已成为中高端机型的标配技术。然而,许多用户仍在使用不支持该功能的旧款手机,如何为其"升级"无线充电能力?本文将系统解析外置与内置两种改装方案的实操细节,并探讨技术原理与市场趋势,为读者提供全面指南。

外置模块:便捷与妥协的平衡

对于非技术爱好者而言,外置无线充电贴片是最低门槛的解决方案。这类产品通常配备双面胶,可直接粘贴至手机背部,通过MicroUSB或Lightning接口与手机连接。其优势在于安装简易——就像给手机贴一张稍厚的贴纸,但缺点同样明显:充电时需保持贴片与充电底座精准对齐,且额外增加的3-5毫米厚度可能影响握持手感。市场上主流产品的充电功率普遍在5-10W,相当于有线快充的50%效率,更适合作为应急补充方案。

值得注意的是,外置模块的稳定性与散热性能存在天然局限。曾有用户反馈,长时间使用后双面胶可能因发热失去粘性,导致模块移位中断充电。因此建议优先选择带散热硅胶垫的型号,并避免在高温环境中持续充电。

内置改装:技术冒险者的选择

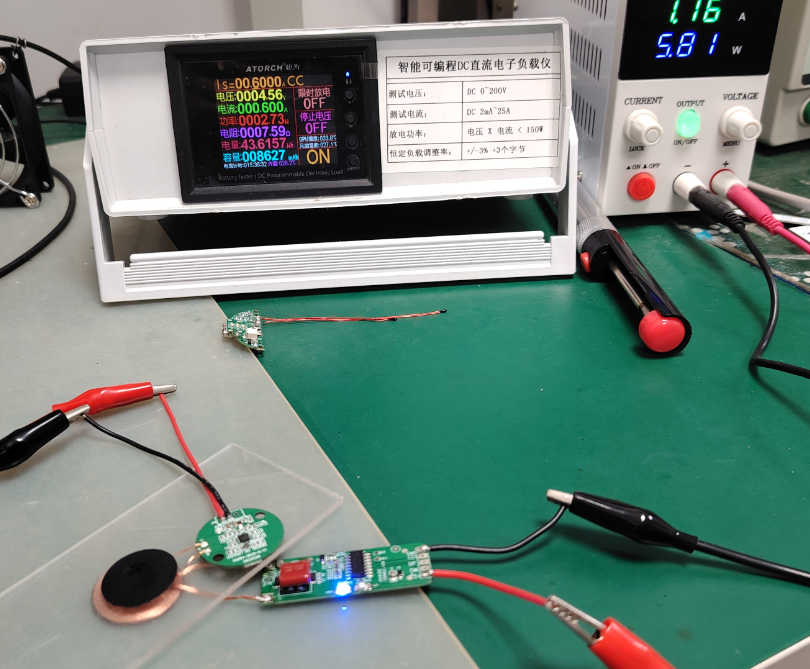

若追求原生充电体验,拆机加装接收模块是更彻底的方案。这一过程堪比微型外科手术:需先揭开手机后盖,将感应线圈精准放置在主板与电池之间的空隙,再焊接充电引脚至手机供电电路。以三星Galaxy S10的改装为例,专业维修师通常需要30分钟完成操作,但普通用户可能面临排线损坏、防水胶条失效等风险。

核心难点在于电磁兼容性设计。接收线圈的摆放位置必须避开手机天线区域,否则会导致信号干扰——就像两台收音机靠得太近产生的杂音。部分改装者会使用铜箔屏蔽层隔离电磁干扰,但这又可能影响无线充电效率。更复杂的是电压匹配问题,某些机型需额外加装降压模块,避免15W的充电功率烧毁原装充电IC。

技术透视:电磁场中的能量之舞

无论是外置还是内置方案,其底层原理都基于电磁感应定律。发射端模块将电能转化为高频振荡磁场(通常工作在110-205kHz频段),接收线圈捕获磁场后通过整流电路转为直流电。这就像隐形的声音振动传递能量——虽然我们看不见声波,但能感受到音响的震动。

当前主流Qi标准采用"握手协议"确保安全。当手机放上充电板时,双方会通过低频信号"对话",确认设备身份和功率需求后才会启动充电。这也是为什么劣质模块可能出现断续充电:它们的通信芯片可能无法完整解码协议。高端发射模块如SC5008已实现高度集成化,单颗芯片就包含功率转换、信号解调等七大功能单元,使得车载无线充电模组的体积能压缩到信用卡大小。

市场风向:从手机到汽车的场景迁移

改装个人设备的热潮正推动产业链创新。据行业预测,2026年仅车载无线充电模块的装配量就将突破1000万台,按单车配置2个模块计算,市场规模可达20亿元。这种需求催生了"复合型"解决方案:例如信维通信推出的车载模组,既整合了15W快充线圈,又融合了UWB精确定位天线,使充电板能自动调节磁场强度匹配手机位置。

对消费者而言,更值得关注的是标准化进程。随着Qi2.0协议的普及,未来改装模块可能实现"即贴即用"的免调试体验。但现阶段仍建议普通用户权衡风险:一部支持无线充电的Redmi Note 13 Pro售价仅1599元,而第三方改装服务的均价在300-500元区间,且会丧失官方保修资格。

理性决策树:四种场景的终极建议

临时体验派:选购磁吸充电宝,既能无线充电又可当应急电源,价格通常低于200元;

技术极客派:购买带有完整焊接教程的改装套件,但务必先使用万用表测试电路通断;

车载刚需派:优先考虑4S店原厂加装,确保与车载电子系统兼容;

长期主义者:直接更换支持无线充电的新机,享受完整的快充生态与保修服务。

在科技快速迭代的今天,改装始终是种过渡方案。正如一位从业者所言:"我们不是在改造设备,而是在为旧时光注入新的可能性。"无论选择哪种路径,理解技术本质与自身需求,才能让每一次充电都成为无缝的生活体验。