无线充电异物检测标准

无线充电技术的普及为生活带来了便利,但背后的安全隐患却鲜为人知。当一枚硬币或一根回形针无意间落在充电区域,可能引发怎样的连锁反应?答案藏在一项名为**异物检测(FOD)**的技术中,它如同无线充电器的“隐形安检员”,默默守护着每一次能量传输的安全边界。

一、FOD的核心使命:当金属遇见磁场

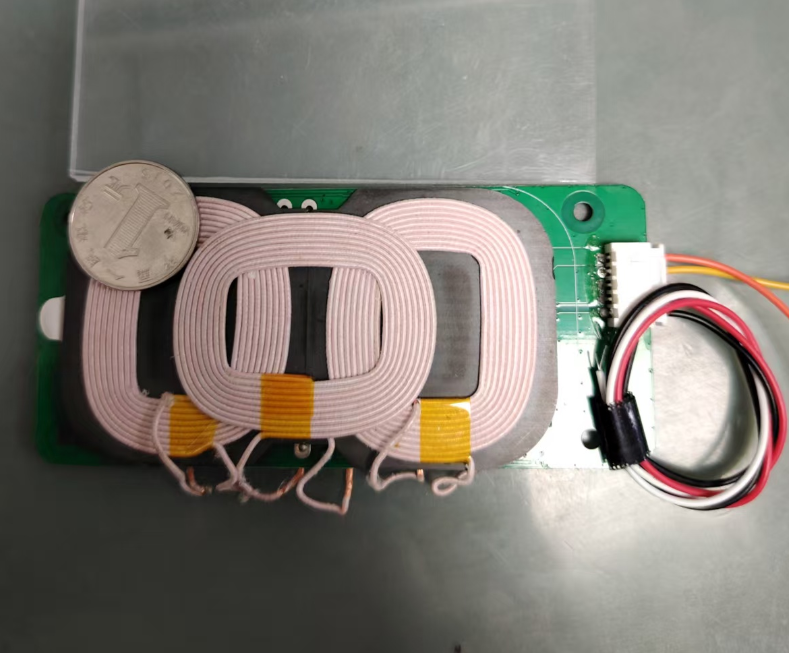

金属物体进入无线充电磁场时,会像“微型电磁炉”一样吸收能量并发热。这种现象可能导致设备局部温度急剧升高,轻则损坏电子产品,重则引发火灾风险。例如,一枚硬币在磁场中持续发热,其温度可能在10分钟内突破80℃,足以熔化塑料外壳。FOD技术通过实时监测磁场变化,精准识别这些“不速之客”,并在0.1秒内切断供电,相当于给充电过程安装了毫秒级急停开关。

国际标准IEC 60335-2-29为此设置了严格门槛,要求设备必须能在异物直径超过2毫米时立即响应。这个尺寸相当于芝麻粒大小,比人类头发直径还要细微,确保连最微小的潜在威胁都无处遁形。

二、三重防护网构建的安全体系

现代FOD系统采用复合检测技术,如同为充电区域布置了多重安防关卡。第一道关卡是功率损耗检测,通过监测发射端与接收端之间的能量差,发现异常损耗就像发现水管漏水般迅速定位问题;第二道关卡部署温度传感器阵列,如同在充电表面铺设了温度感知神经网,任何区域出现1℃异常升温都会触发警报;第三道防线则是金属异物特征识别算法,能区分手机金属部件与环境异物,避免误判导致充电中断。

这种立体防护机制在电动汽车无线充电场景尤为重要。地面设备标准特别规定,当检测到充电区域存在汽车底盘螺栓等金属物时,系统需在3秒内将输出功率降低至安全阈值,如同为高压电流系上智能保险绳。

三、超越实验室的真实场景考验

认证测试中,设备需经历极端环境模拟的严苛挑战。在零下20℃的低温箱内,检测系统需要像北极探险者般保持灵敏;当环境温度飙升至50℃时,又必须如沙漠仙人掌维持稳定运作。电磁兼容性测试模拟机场安检级别的干扰环境,确保设备在手机信号、微波辐射等复杂电磁场中仍能准确识别异物。

针对不同产品形态,测试标准展现出惊人的适应性。可穿戴设备充电座需要检测0.5毫米级别的微型金属屑,而车载无线充电器则要抵抗车辆行驶中的持续振动干扰,这种差异化的检测精度要求,如同为不同场合定制的安全密码锁。

四、技术进化中的安全博弈

随着氮化镓等新材料应用,无线充电功率正突破百瓦大关。这对FOD技术提出了更高要求——就像给安检系统装上显微镜,需要识别更细微的金属颗粒物。最新标准草案显示,2026年起强制要求的检测灵敏度将提升至1毫米级别,相当于在足球场上精准定位一枚图钉。

人工智能的融入正在改写传统检测模式。自学习算法能记住用户常用物品的电磁特征,如同拥有“设备指纹库”,有效规避钥匙串等日常物品的误触发。某些实验室已实现通过磁场形态分析判断异物材质,这种技术突破相当于给充电器装上了“物质成分分析仪”。

从智能手机到电动工具,再到医疗植入设备充电,FOD标准的每一次升级都在拓展安全边界。当我们在咖啡厅随手放下手机充电时,背后是无数工程师构建的精密防护网络,让科技的温度始终控制在安全阈值之内。这种看不见的安全守护,正是技术文明对人性需求最温暖的回应。