无线充电模组充电距离

无线充电技术以其摆脱线缆束缚的便捷性,正逐渐改变我们为电子设备供电的方式。然而,一个关键指标——**充电距离**——始终是用户体验和广泛应用的“天花板”。那么,当前无线充电模组的实际充电距离是多少?哪些因素在制约它?未来的突破方向又在哪里?本文将深入解析。

**一、 当前主流方案:毫米到厘米级的“亲密接触”**

目前市面上占据绝对主导地位的标准是 **Qi (由WPC无线充电联盟制定)**。这类基于**电磁感应**原理的无线充电模组,其有效充电距离**非常短**,通常在 **0 mm - 10 mm** 之间。这意味着:

1. **设备必须精准对齐**:手机、耳机等设备背面的接收线圈需要与充电板(底座)上的发射线圈基本重合才能高效工作,错位或轻微抬升都会导致效率骤降或根本无法充电。

2. **“放下即充”是核心场景**:用户必须将设备紧密贴合放置在充电板上,**无法实现边用边充或在设备使用中自由移动**。

3. **典型应用**:智能手机无线充电底座、无线充电鼠标垫、桌面嵌入式无线充电器等。

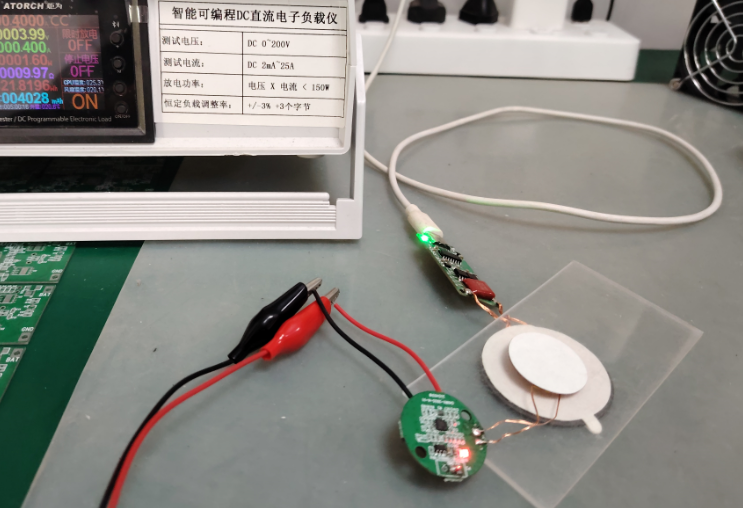

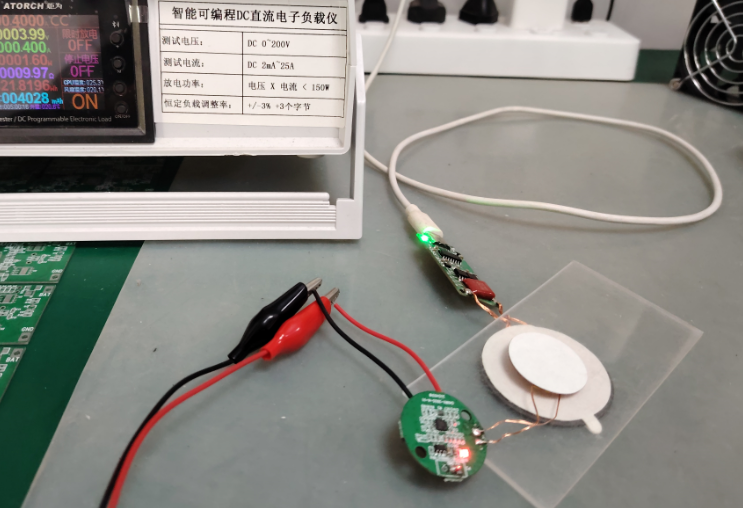

**(图示:智能手机精确放置在Qi无线充电底座上)**

**二、 探索更远距离:中距离技术的进展与挑战**

为了突破Qi的贴身限制,业界正积极发展“**松耦合**”技术,目标是将有效充电距离提升到几厘米甚至一米。主要技术路径有:

1. **谐振式无线充电:**

* **原理:** 系统工作在特定的高频谐振频率(如6.78MHz或13.56MHz),发射端和接收端线圈通过磁场共振来高效传输能量。相比感应式,对线圈对齐的要求有所放宽。

* **距离:** 理论上可达数厘米或更远,但目前商业化模组的有效距离通常在 **1厘米 - 5厘米**(甚至10厘米左右)范围内,且效率会随距离增加而显著下降。AirFuel Resonant是此技术的代表标准之一。

* **挑战:** 频率越高,电磁干扰(EMI)管理和技术难度越大;多设备同时充电的干扰管理复杂;成本相对较高;距离和效率的平衡是难点。

2. **射频无线充电:**

* **原理:** 利用无线电波(射频能量)进行无线能量传输。发射端通过天线阵列向空间定向发射射频能量,接收端设备配备专用芯片和天线将其捕获并转换为直流电。

* **距离:** 理论上是最有潜力实现**米级甚至更远距离**的无线充电技术。

* **现状与挑战(模组层面):**

* **效率极低:** 能量随距离呈平方衰减,远距离传输效率是目前最大瓶颈,远低于感应式和谐振式。

* **安全顾虑:** 需要在发射功率与人体辐射安全标准(如FCC, SAR)之间找到平衡点。

* **成本高:** 需要复杂的波束成形技术和智能天线阵列,模组成本和复杂度高。

* **标准与生态:** 仍在发展初期,缺乏统一强大的支持生态(如主流手机厂商内置接收端)。

* **实用化模组距离:** 目前主要用于特定低功耗物联网设备(如传感器、标签)的极短距离充电或能量采集,为手机等设备提供米级实用化充电的成熟模组方案尚未普及。

**三、 影响无线充电模组距离的核心因素**

无论是哪种技术,模组的实际充电距离都受制于多种物理和工程因素:

1. **线圈设计与尺寸:** 发射和接收线圈的大小、形状、匝数、绕组方式(如多线圈阵列)直接影响磁场耦合效率和可容忍的偏移/抬升距离。更大的线圈通常能支持更远(或更宽松)的充电。

2. **工作频率:** 不同频率的电磁波在空气中和障碍物中的传播特性不同。Qi在100-200kHz,谐振式在MHz级别,射频则在GHz级别。高频更有利于聚焦和穿透某些障碍,但也带来设计挑战。

3. **发射功率:** 从物理层面看,更高的输入功率确实能支持更远距离的能量传输。然而,这绝非无限提升那么简单:

* **效率瓶颈:** 功率损失(主要转化为热量)随距离增加而急剧放大,高功率远距离的实际转换效率非常低,得不偿失。

* **散热挑战:** 产生的热量需要模组具备有效的散热设计,否则会导致元器件损坏或触发保护机制停止充电。

* **安全限制:** 为确保用户和设备安全,相关法规(如Qi标准、各国电磁辐射标准)严格限定了可使用的最大发射功率。

* **电磁兼容性:** 过高功率会增加干扰其他电子设备的风险。

* **模组成本与可靠性:** 支持高功率运行的元器件(线圈、电容、功率管、散热片)成本更高,对可靠性要求也更高。

4. **异物检测精度:** 对于感应式和某些谐振式,精准的FOD(异物检测)能力决定了充电表面上方允许存在空隙(即一定距离)时,是否还能安全可靠地防止金属异物过热。

5. 环境因素:充电路径上的金属物体(如手机支架、厚手机壳)会显著削弱磁场/能量传输,缩短有效距离。

**四、 未来展望:突破距离瓶颈的努力方向**

1. **技术持续演进:** 更高效的谐振拓扑、动态调谐、新型半导体材料(如GaN)、更优化的线圈设计(如超材料)等,目标是提升中距离(厘米级)的效率、稳定性和成本效益。

2. **标准与生态建设:** AirFuel等联盟持续推动谐振和射频标准的完善和应用落地,芯片厂商推出集成度更高的模组方案,促进市场接受度。

3. **智能波束赋形:** 对于射频方向,利用智能算法和多天线阵列精确控制能量束指向设备,是提高远距离传输效率的关键。

4. **场景化应用:**

* **厘米级自由:** 谐振式技术最有可能率先在**桌面场景**大放异彩(如:手机放在桌面上特定区域无需精准定位即可充电)。

* **低功耗物联网优先:** 射频技术可能首先在**需要长期维护、难以更换电池的物联网传感器**上实现远距离无线供电。

* **特定高价值场景:** 电动工具、机器人、无人机等设备在固定工位/平台上的自动无线充电也是中距离技术的理想应用。

5. **安全与标准先行:** 随着功率和频率的提升,确保电磁兼容性和人体安全是技术推广的首要前提。