无线充电器模块加装风扇影响功率么

在智能手机普及的今天,无线充电技术因其便捷性逐渐成为主流,但充电过程中的发热问题一直是影响用户体验的关键因素。尤其当用户追求更高功率的无线充电时,散热能力直接决定了充电效率的稳定性。那么,为无线充电模块加装散热风扇,究竟会对功率产生何种影响?本文将从技术原理、实际案例及优化建议三个维度展开分析。

散热与功率的博弈:临界温度如何“卡脖子”

无线充电器在工作时,电能通过电磁感应转化为热能,部分能量会被手机电池吸收,另一部分则以热量的形式散失。当温度超过设计临界值(通常由芯片或线圈材料决定),充电模块会触发保护机制,自动降低输出功率以避免硬件损伤。这一过程类似于长跑运动员在高温环境下被迫减速——过热状态下的“体力透支”让系统不得不选择保守策略。

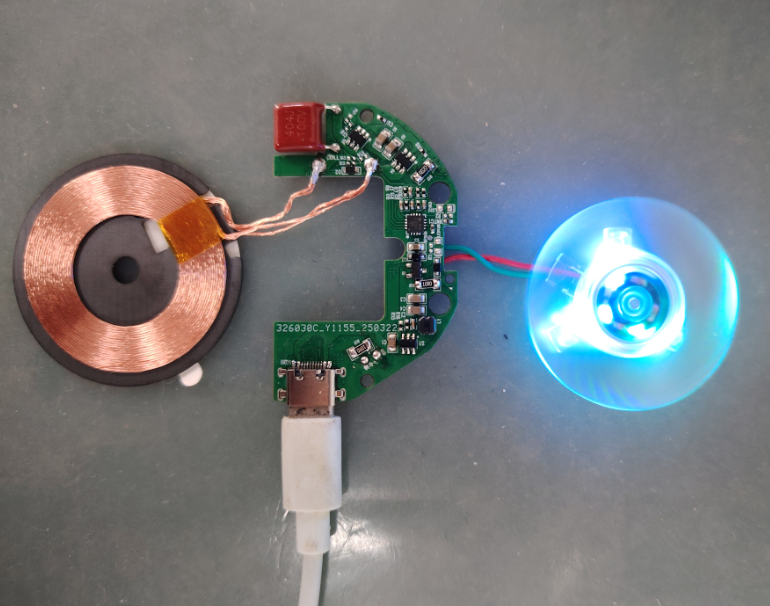

加装风扇的核心作用,正是通过主动散热将温度压制在临界点以下。例如尼得科推出的超薄风扇G40N-MZ,在5V电压下转速可达9500转/分钟,其高风速能快速带走线圈和手机背部的热量,使充电功率得以长时间维持峰值。实验数据显示,配备主动散热的50W无线车充(如小米无线车充Pro)在连续工作时,功率波动幅度比无风扇机型减少40%以上。

风扇设计的“隐形门槛”:不只是转速的问题

并非所有风扇都能实现理想的功率优化效果。散热效率取决于三大要素:

风道设计:普通风扇仅针对充电器本体散热,而数码猫等品牌通过专利风道结构,让气流同时覆盖手机背部与充电线圈,双区域降温可使功率稳定性提升30%。

功耗平衡:风扇本身需要消耗电能,低功耗设计(如G40N-MZ的节能模式)可确保额外电力需求不超过功率增益的5%。

噪音控制:高转速风扇可能产生扰人噪音,部分厂商采用流体动力学叶片降低声频,避免“散热却吵醒全家”的尴尬。

值得注意的是,散热能力与功率的关系并非线性增长。当温度已低于临界值时,继续增强散热不会进一步提升功率,反而可能因风扇功耗造成边际效益递减。这就像给汽车引擎加装过大的冷却系统——超出需求的部分只会增加油耗,却无法让车速更快。

场景化应用:哪些用户最需要风扇加持?

根据使用环境的不同,风扇对功率的影响存在显著差异:

车载场景:夏季车内温度可达50℃以上,小米无线车充Pro的50W高功率输出完全依赖风扇强制散热,若关闭风扇,功率会在15分钟内衰减至20W以下。

多设备充电:支持双线圈的立式无线充(如网页2提及的机型)同时为两台手机供电时,风扇可将总功率维持在30W+30W,而无散热机型会降至15W+15W。

游戏玩家:边玩边充场景下,手机CPU发热与充电发热叠加,主动散热能避免功率“腰斩”,保持游戏帧率稳定。

长期维护:别让灰尘成为功率杀手

即使用户选择了高性能散热方案,日常维护同样关键。散热孔堵塞会导致风扇效率下降,实测表明,半年未清洁的无线充风扇,其散热效能会衰减60%,间接引发功率降低。建议每月用软布清理充电器表面,并避免在粉尘多的环境中使用。此外,选择金属或陶瓷材质的放置面(相比木质),可额外提升10%-15%的被动散热效率。

从技术演进来看,未来无线充电的功率竞赛本质是散热技术的较量。正如业内调侃:“低端玩家堆参数,高端玩家拼散热”。加装风扇不仅是维持功率的手段,更是释放技术潜力的钥匙——当温度不再是瓶颈时,厂商才能安心探索更高效率的充电协议。对于消费者而言,选择一款散热设计扎实的无线充电器,或许比单纯追求标称功率更有实际意义。