无线充电器隔空充电是电磁感应原理吗?

在智能手机和物联网设备快速普及的今天,无线充电技术正从“接触式”向“隔空”跨越。许多人第一次体验无线充电时,可能会将手机轻轻放在充电板上,这种基于电磁感应的技术早已深入人心。但当听到“隔空充电”一词时,难免会产生疑问:它是否仍是电磁感应的延伸?答案或许会颠覆你的认知。

电磁感应的经典舞台:从法拉第到充电板

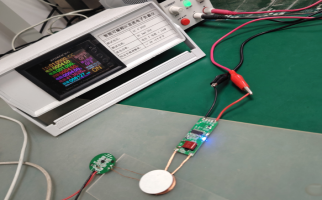

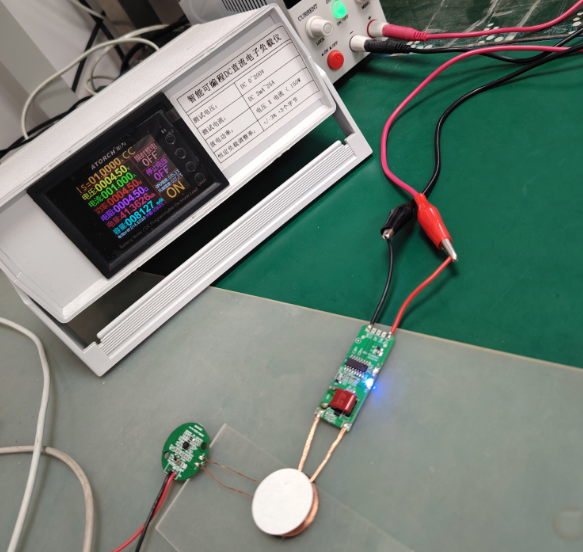

19世纪,英国物理学家迈克尔·法拉第发现,当导体在磁场中运动时,内部会产生电流。这一现象被称为电磁感应,成为现代无线充电技术的理论基石。具体实现方式很简单:充电底座内的发射线圈通入交流电后,产生交变磁场;当手机背面的接收线圈进入该磁场范围(通常不超过几毫米),磁通量的变化会在线圈中感应出电流,经过整流后为电池充电。就像两个人必须紧握双手才能传递物品一样,传统电磁感应充电要求设备与充电板紧密贴合,能量传输效率高但距离极短。

隔空充电的颠覆性突破:射频与毫米波的魔法

真正的隔空充电技术完全跳出了电磁感应的框架。2021年,小米公司在小米11手机上展示了距离数米、功率5W的隔空充电方案,其核心是毫米波定向发射技术。通过相位控制阵列(可理解为“智能天线群”)和波束成形(类似探照灯聚焦光线),电能被编码成高频无线电波,精准投射到手机接收端。摩托罗拉同期演示的技术则能在80-100厘米范围内实现定向充电,整个过程如同用“能量Wi-Fi”替代了传统的数据Wi-Fi。这种技术的本质更接近雷达或卫星通信,而非充电板上的磁场耦合。

技术对比:磁场与电波的时空博弈

电磁感应与隔空充电的关键差异体现在三个方面:一是工作距离,前者需毫米级接触,后者可达数米甚至20米(如武汉九峰山实验室2025年发布的微波传能系统);二是能量载体,电磁感应依赖磁场,隔空充电则利用射频或微波;三是适用场景,电磁感应适合固定设备如电动牙刷,而隔空充电能对移动中的无人机持续供能。用交通工具比喻,电磁感应像是必须停在站台才能充电的有轨电车,隔空充电则是随时接收空中补给的长航时飞机。

未来趋势:自适应传能与无电池世界

最新研究正将隔空充电推向更智能的阶段。中国科学院与西安电子科技大学联合研发的自适应无线传能技术,能像Wi-Fi路由器感知设备位置一样,动态调整能量传输路径,甚至实现无电池设备的供电。这意味着未来的智能家居中,温湿度传感器可能完全摆脱电池,直接从环境中获取能量。这种技术融合了人工智能与实时波束调控,其复杂度远超电磁感应时代的简单线圈对位。

回到最初的问题:隔空充电是否基于电磁感应?答案是否定的。这两种技术如同电力传输领域的“蒸汽机”与“内燃机”,虽然目标相同,但原理和架构存在代际差异。理解这一点,才能看清技术演进的轨迹——从必须触碰的亲密对话,到跨越房间的自由呼唤,人类正在用更精妙的物理法则,重新定义“无线”的边界。