无线充电器发热正常吗?

在智能手机普及的今天,无线充电技术因其便捷性成为许多用户的首选。然而,不少人在使用过程中发现充电器或手机背部明显发烫,这种发热现象是否正常?背后又隐藏着哪些科学原理与潜在风险?

能量转换的“副作用”:发热的必然性

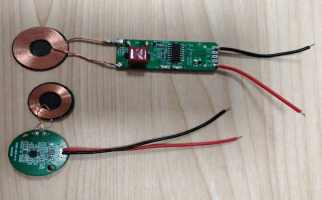

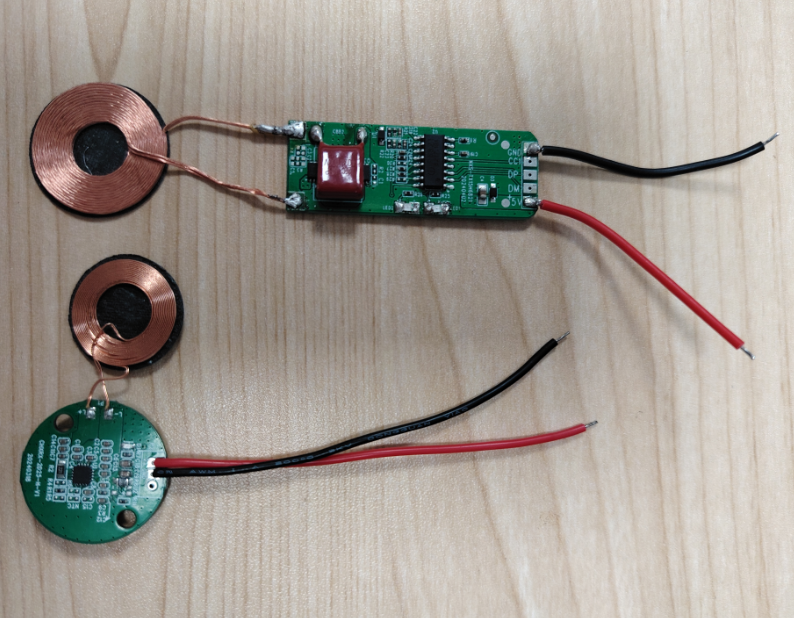

无线充电的核心原理是电磁感应——充电器内部的发射线圈通入高频交流电,产生交变磁场,手机接收线圈感应到磁场后转化为电能。但这一过程并非100%高效,目前主流Qi标准无线充电器的能量转换效率普遍在70%-80%,剩余20%-30%的能量会以热能形式散失。就像跑步时身体会出汗一样,能量损耗产生的热量是无线充电技术无法避免的“物理代价”。实测数据显示,华为80W无线充电器在20分钟工作后,背部温度约为32.4℃,属于可控范围。

何时该警惕?发热的临界点

若充电器或手机温度超过45℃(触感明显发烫),则需引起重视。异常高温可能源于以下情况:

环境温度叠加效应:当环境温度达到35℃时,充电器散热效率下降,整体温度可能比常温环境高出50%。例如暴晒下的车载无线充电场景,仪表台温度可达60℃,极易触发设备过热保护。

设备老化或故障:充电器内部元件损坏(如线圈短路)、手机电池老化或电源管理模块故障,会导致发热远超正常范围。此时需及时更换设备,避免安全隐患。

降温策略:从被动散热到主动干预

降低发热影响需多管齐下:

优化散热环境:保持充电区域通风,避免覆盖杂物。将手机屏幕朝下放置有助于利用后盖更好的散热性能。

技术升级选择:优先选用带主动散热风扇的无线充电器,或选择转换效率更高的型号(如标注“低温快充”的产品)。

场景化避坑:高温环境下暂停无线充电,改用有线方式;车载使用时避免阳光直射,并缩短连续充电时间。

厂商与用户的共同课题

发热问题本质是技术效率与用户体验的平衡。厂商需通过改进线圈材料(如采用纳米晶磁片)、优化电路设计提升能效;用户则应合理使用设备,避免将发热单纯归咎于“质量问题”。正如手机处理器性能越强、功耗越高,无线充电的功率与发热也呈正相关——追求80W快充的同时,必然需要承担更高的温升风险。

理解发热背后的科学逻辑,才能更安全地享受无线充电的便利。下次触摸到微微发热的充电器时,或许可以将其视为“能量流动的证明”,而非恐慌的信号——只要温度可控,这便是科技与物理定律共舞的常态。