无线充电利用了什么原理

在数字时代浪潮下,手机、耳机等电子设备已成为人们生活不可或缺的伙伴,而传统有线充电方式逐渐显露出诸多不便——缠绕打结的线缆、频繁插拔导致的接口磨损,甚至安全隐患都让用户叫苦不迭。此时,无线充电技术宛如一位优雅的舞者登场,它摆脱了物理连接的束缚,以无形之力实现电能传递。这一神奇功能的实现并非魔法,而是基于严谨的科学原理与精妙的设计。

电磁感应:百年经典的现代演绎

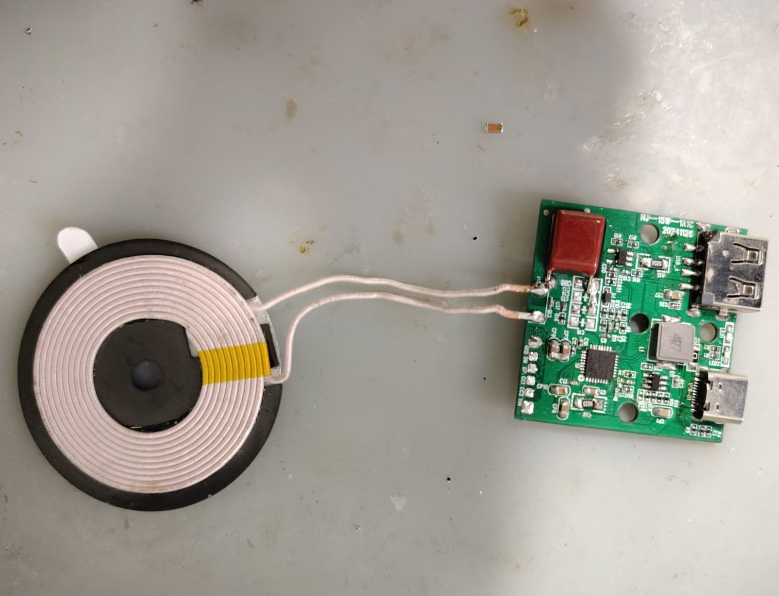

无线充电最主流的技术路径是电磁感应。回溯至1831年,科学家迈克尔·法拉第发现,当导体置于变化的磁场中时,其内部会产生感应电流的现象。这一发现如同打开了潘多拉魔盒,为后世能源传输方式革新奠定基础。在现代无线充电系统中,充电器(发射端)内部的线圈通入交流电后,会形成一个动态变化的磁场;与之对应,设备端的接收线圈进入该磁场范围时,就像被风吹动的风铃般自动“共鸣”,从而激发出电流并导入电池完成储能过程。这种原理类似于变压器的工作模式,但区别在于它无需密闭铁芯作为导磁介质,而是通过空气这一天然通道实现能量耦合。

想象一下,您将两个空心金属环面对面放置,其中一个接入电源产生波动磁场,另一个即便相隔数厘米也能捕捉到足够的能量波动——这正是电磁感应型无线充电装置的日常写照。不过实际应用中,工程师们需要精准调控频率参数以确保效率最大化,同时避免因错位导致的漏磁损耗。

磁共振耦合:效率革命的新引擎

如果说电磁感应是无线充电领域的基石,那么磁共振技术则是推动行业跃升的关键跳板。相较于基础版方案,它引入了更高频率的交流信号,使发射与接收双方能够在特定谐振频率下达成高效共振。这好比两把调音一致的吉他,即使相距较远也能产生强烈的声学互动。通过优化线圈结构和材料选型,系统可将大部分电能定向输送给目标设备,而非像普通电磁场那样向四周扩散。

更智能的是,现代无线充电协议还融入了通讯机制。发射端会主动探测接收设备的实时位置和负载状态,就像雷达扫描空中目标一样及时调整功率输出。当检测到异物(如钥匙扣等金属物品)误入充电区域时,系统能迅速识别并降低发射强度,防止危险的涡流发热现象发生。这种动态适配能力不仅提升了安全性,也让多设备同时充电成为可能。

ANSYS仿真:看不见的设计推手

在实验室之外,工程师们借助ANSYS这类专业软件进行虚拟验证。通过构建三维电磁场模型,他们可以模拟不同材质、距离和角度下的充电效果,提前预判潜在问题。例如在电动汽车无线充电桩设计中,仿真分析能帮助确定最佳线圈布局方案,确保车辆停靠偏差时的充电稳定性;而在消费电子产品领域,则可优化小型化模组的能量转化率。这些数字化预演如同建筑行业的BIM技术,让创新想法在落地前就经历千百次迭代改进。

值得关注的是,随着物联网时代到来,无线充电正突破单一功能局限。未来的智能家居场景中,家具表面嵌入的隐形充电板能自动为摆放在其上的电子设备补能;公共空间部署的地面发射阵列则可实现无人机群的快速补给。这些愿景的实现,都离不开对基础物理规律的深刻理解和持续的技术突破。

从法拉第笔下的理论公式到掌心方寸之间的实用科技,无线充电技术的发展史印证着人类对自由与便捷的永恒追求。当我们享受着摆脱线缆束缚的畅快体验时,不应忘记那些在电磁场中跳跃的能量粒子——它们正是连接物理世界与数字生活的无形桥梁。随着材料科学进步和算法优化,这项曾被视为科幻的技术正稳步走向成熟,未来或将重塑整个能源交互体系。