无线手机充电器的原理

无线手机充电器的出现,改变了人们与电子设备交互的方式。只需将手机轻轻放置在充电板上,即可摆脱数据线的缠绕,这种看似简单的动作背后,其实蕴含着精密复杂的物理原理与工程技术。当我们把手机放在充电板上时,两个看不见的“能量舞者”正在通过电磁场完成着无声的能量传递。

磁场里的能量华尔兹

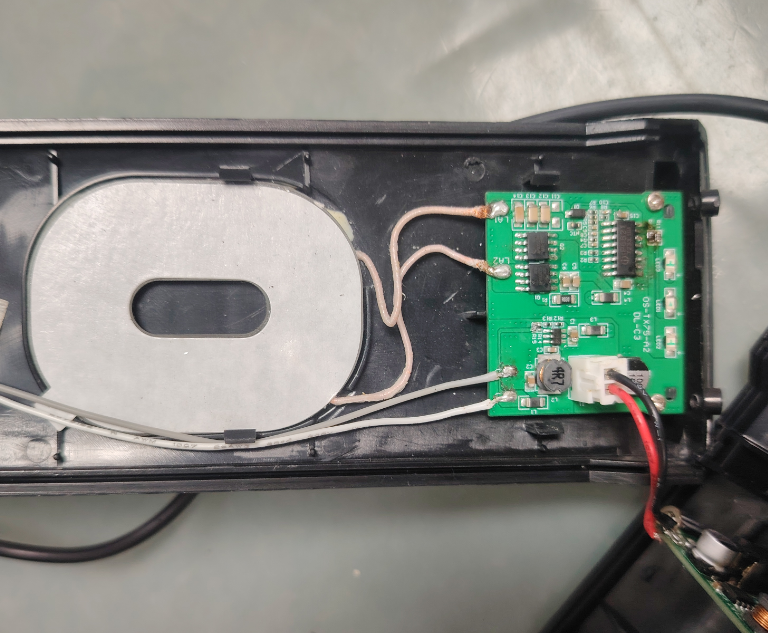

这套精密舞步的核心是电磁感应原理,由19世纪科学家迈克尔·法拉第首次发现。充电板内部的发射线圈在通电时会产生交变磁场,这种不断变换方向的磁场就像隐形的波浪,当手机内置的接收线圈进入这个磁场范围,就会像冲浪板捕捉海浪能量那样,在磁场变化中感应出电流。这两个线圈的距离通常不超过8毫米,相当于两粒叠放的大米厚度,正是这种近距离的磁耦合,让电能得以穿透手机外壳完成传输。

共振模式下的远程传递

当充电距离需要突破物理限制时,电磁共振技术便成为关键突破。这项技术让发射端和接收端线圈调整到相同振动频率,就像两把调好音的小提琴会产生共鸣,此时能量传输距离可延伸至数厘米。充电设备通过智能检测系统实时监测共振状态,如同交响乐团指挥根据乐器声音调整节奏,确保能量传输始终处于最佳状态。这种技术让充电宝无需紧密贴合手机也能完成充电,甚至在桌面上实现“隔空充电”。

看不见的智能对话

在充电板与手机之间,存在着一套精密的通讯协议。当手机放上充电区域时,设备会通过磁场调制技术发送数字“暗号”,就像特工交接情报时使用的密码本。这套系统不仅能识别设备类型,还能根据电池状态动态调节功率——当手机电量低于20%时,充电器会启动“冲刺模式”提升输出功率;当电量接近饱和时,则切换为“涓流模式”,这种智能调节相当于给充电过程装上了变速器,既保证效率又避免电池过载。

金属物品的防护密码

充电板内置的异物检测功能,运用了电磁涡流识别技术。当钥匙、硬币等金属物品误入充电区,系统会立即检测到异常的电磁响应,就像安检仪识别出违禁品般迅速切断供电。这种保护机制不仅防止能源浪费,更避免了金属物体在强磁场中发热引发的安全隐患。部分高端设备甚至能识别出不同材质的电磁特征,精确区分手机和金属异物。

未来充电的无限可能

随着磁共振耦合技术的突破,无线充电正从平面向立体空间拓展。实验室中的三维无线充电系统已能实现半径1米范围内的能量覆盖,这种技术突破如同将传统的点对点传输升级为球状能量场。在电动汽车领域,埋入道路的充电线圈阵列正在测试,未来车辆行驶中就能持续补充电能,如同行驶在无形的“能量铁轨”上。这些技术演进正在重新定义“充电”这个概念本身,使其从刻意的行为转变为无缝的生活体验。

当我们凝视充电板上闪烁的指示灯,实际上见证着两个世纪前的电磁发现与当代微电子技术的完美融合。从精密线圈的毫米级对齐,到智能芯片的纳米级控制,无线充电技术将抽象的物理定律转化为触手可及的生活便利。这种隐藏在日常场景中的科技魔法,正在悄然改写人类获取能源的方式。