诺芯盛@无线充电线圈有正负极吗?

无线充电技术自诞生以来,始终被包裹着一层神秘的面纱。当我们将手机轻轻放在充电板上时,那些看不见的磁场与电流究竟如何完成能量传递?一个最基础却易被误解的问题浮现:承载电能传输的核心部件——无线充电线圈,是否存在类似电池的正负极区分?

电磁感应的无极性本质

如同两个无需触碰便能起舞的磁铁,无线充电系统的发射端与接收端线圈通过交变磁场实现能量传递。发射线圈接入交流电源后,会产生周期性变化的磁场,这个磁场穿透空气作用于接收线圈,激发其中的感应电流。这种基于法拉第电磁感应定律的工作原理,与变压器的能量传递模式高度相似。值得注意的是,交变电流的特性决定了磁场方向会持续翻转,这意味着线圈本身并不存在固定极性,就像旋转的陀螺不需要区分前后方位。

电路连接的极性陷阱

虽然线圈本体不具备正负极属性,但当我们观察整个电路系统时会发现关键细节。接收线圈产生的交流电需经过整流电路转换为直流电才能为设备供电,这个转换环节中的二极管、电容等元件对电流方向极其敏感。如果将整流电路的输入端接反,相当于试图让瀑布逆流而上,不仅无法储存电能,还会导致元器件损坏。这种"隐性极性"的存在,解释了为何工程师需要在线路板上标注正负极标识。

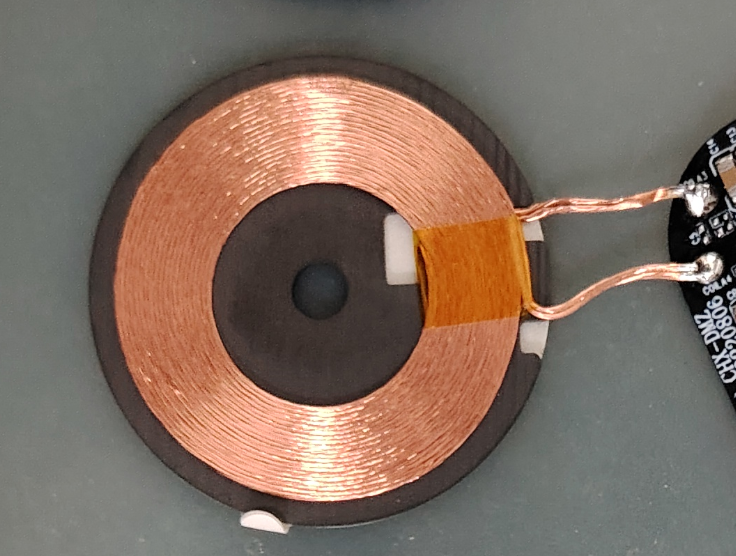

线圈结构的对称美学

仔细观察主流无线充电设备会发现,多数线圈采用环形或螺旋形等中心对称结构。这种设计如同精心编排的圆形舞池,让磁场分布更均匀,确保设备在不同放置角度下都能有效耦合能量。某些高端设备甚至采用多线圈阵列,就像交响乐团中不同声部的乐手,通过智能切换保证能量传输的稳定性。这种对称性设计进一步弱化了极性概念的实际意义。

特殊场景的极性突破

在电动汽车无线充电领域,工程师们开发出双极性线圈结构应对复杂工况。当车辆停靠位置出现偏移时,这种创新设计如同拥有自动校准功能的机械手臂,通过极性组合调整确保磁场有效覆盖。专利文献显示,这类线圈内部包含多个极性单元,能像拼图模块般动态组合,将传输效率提升30%以上。这种技术演进证明,极性的概念在特定场景下可以转化为提升性能的工程工具。

安全防护的电流守门人

现代无线充电器内置的PTC热敏电阻扮演着重要角色。当检测到电流方向异常或负载变化时,这些不足指甲盖大小的元件会像灵敏的温度计般调节电阻值,及时切断危险电流。例如KOA品牌的PTC元件,能在0.1秒内将电阻值提升千倍,这种快速响应机制构成了设备安全的最后防线。

在理解这些技术本质后,使用者可通过三步骤保障充电安全:首先查看设备标注的电路极性标识,如同遵循交通指示牌;其次使用万用表检测接收端输出电压,避免反向电流;最后保持充电区域清洁,防止金属异物成为磁场中的"短路桥梁"。当我们以科学视角穿透技术迷雾,那些曾经神秘的电磁魔法,终将转化为可靠的生活助手。