诺芯盛@车载手机无线充电原理

在驾驶过程中,手机电量告急却找不到充电线的尴尬场景,相信许多人都经历过。而车载手机无线充电技术的出现,正悄然改变这一局面。这项技术通过无形的能量传递,让手机摆脱线缆束缚,在行驶中也能“满血复活”。其背后的原理,既是电磁学的精妙应用,也是现代汽车科技与移动生活的完美融合。

电磁感应:无线充电的核心密码

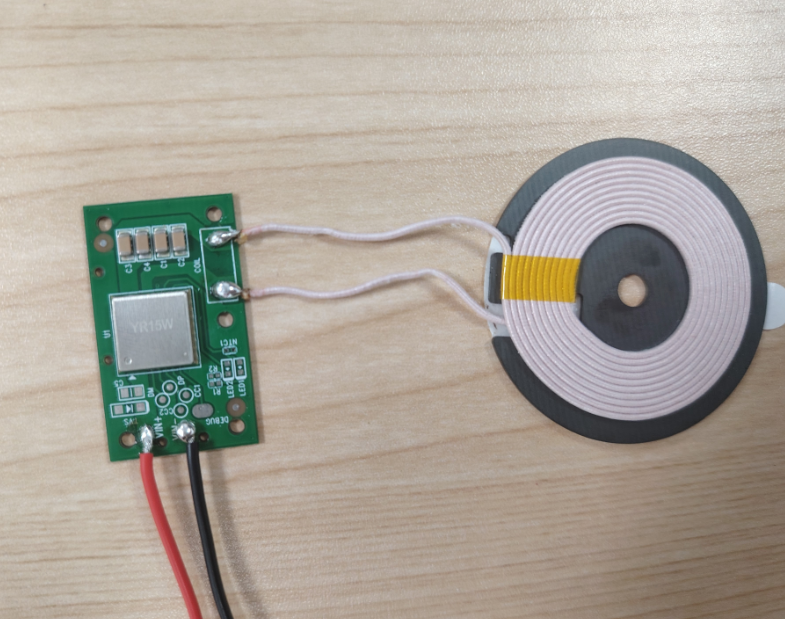

车载无线充电的核心原理基于19世纪法拉第发现的电磁感应定律。简单来说,当电流通过发射端线圈时,会产生交变磁场;若接收端线圈处于该磁场范围内,磁场变化会诱导出电流,从而为手机电池充电。这一过程类似于“隔空传物”——发射线圈如同隐形的能量喷泉,接收线圈则是承接能量的容器,两者无需物理接触却能完成电力传输。

实际应用中,车载充电模块通常嵌入中控台或扶手箱位置,内置铜制发射线圈与高频逆变电路。当支持无线充电的手机(内置接收线圈)放置于充电区域时,系统会自动检测设备并激活磁场,充电效率可达70%-85%,接近有线快充水平。值得注意的是,充电距离一般控制在5mm以内,过远会导致磁力线衰减,这也是为什么手机需要紧贴充电面板。

技术流派:三种主流实现方案

目前车载无线充电主要采用三种技术路径:电磁感应式、电磁共振式和电场耦合式。电磁感应技术最为成熟,成本低且转化效率稳定,但要求设备精准对位;电磁共振式通过匹配发射与接收端谐振频率,可实现数厘米的远距离充电,适合车内多设备场景,但电路设计复杂;电场耦合式则利用高频电场传输能量,抗干扰性强,但功率较低,多见于日系车型。

以特斯拉Model 3搭载的第三代无线充电板为例,其采用改进型电磁感应技术,通过多线圈矩阵布局解决了对位难题。当手机随意放置时,系统会智能激活最近的一组线圈,就像“智能寻踪”的充电管家。这种设计大幅提升了用户体验,避免了传统单线圈方案需要反复调整位置的麻烦。

安全设计:看不见的防护网

面对用户对电磁辐射与过热问题的担忧,现代车载无线充电系统内置多重防护机制。温度传感器会实时监控手机背板温度,一旦超过45℃即自动降频;异物检测功能可识别钥匙、硬币等金属物品,避免误触发导致能量浪费。此外,电磁屏蔽技术能将磁场强度控制在安全范围,其辐射量甚至低于车载蓝牙耳机——好比给磁场套上了“定向导管”,确保能量只流向目标设备。

某品牌测试数据显示,其无线充电模块在工作时的比吸收率(SAR值)仅为1.2W/kg,远低于国际非电离辐射防护委员会规定的2.0W/kg限值。这种“温柔的力量”既保证了充电效率,又消除了健康隐患。

未来演进:从补电到能源互联

随着新能源汽车智能化发展,车载无线充电正被赋予更多可能性。宝马最新概念车展示的“全舱无线充电”技术,通过在座椅、门板等位置埋设线圈阵列,实现车内任意位置的充电自由。更前瞻的设想是将车辆变成移动充电站,利用V2X(车对外界)技术,只需停靠就能为其他电子设备无线供电。

行业预测到2026年,90%以上的中高端车型将标配无线充电模块,且充电功率有望突破50W。届时,车载无线充电不再是简单的补电工具,而将成为智能座舱能源生态的关键节点——就像电力版的“空气”,无形却无处不在。

这项技术的终极形态,或许是将道路铺设成巨型发射线圈,让电动汽车在行驶中持续获取电能。虽然目前受限于基建成本和传输效率,但已有多国开展试验性项目。当某天科技突破这些壁垒,人类或许真能实现《变形金刚》中“能量晶体”般的科幻场景。