诺芯盛@车载手机无线充电是什么原理

在现代汽车科技日新月异的今天,车载手机无线充电功能已从高端配置逐渐走向普及,成为提升驾驶体验的重要设计之一。这项技术看似简单,背后却隐藏着精密的物理原理与工程智慧。那么,当我们把手机轻轻放在中控台的充电区域时,电能是如何“隔空”传递到手机电池中的呢?

电磁感应:无线充电的“隐形桥梁”

车载无线充电的核心原理是电磁感应,这一现象最早由科学家法拉第在19世纪发现。简单来说,它类似于“磁铁跳舞”:当电流通过充电板内的线圈(发射端)时,会产生一个高频交变磁场,就像隐形的小型发电站。而手机背壳内嵌的接收线圈则像一位“舞蹈搭档”,感应到这个磁场后将其转化为电流,从而为电池充电。整个过程无需物理接触,却能实现高达70%-80%的能量传输效率——相当于用一根“隐形的电线”连接了手机与车辆电源。

从线圈到芯片:能量传递的精密控制

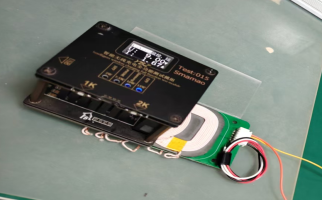

实际应用中,这套系统远不止两个线圈那么简单。车载无线充电模块包含三大关键组件:

电源调节单元:如同“交通警察”,将车辆提供的12V电源转换为适合线圈工作的电压,避免能量浪费或设备损伤;

发射端控制芯片:实时监测充电状态,当检测到金属异物(如钥匙)误入充电区域时,会自动停止供电,防止过热风险;

接收端整流电路:位于手机内部,负责将感应到的交变电流“整流”为直流电,就像把湍急的溪流疏导成平稳的水渠,最终注入电池。

这种设计使得充电过程既高效又安全。例如,当车辆熄火后,系统会自动切断电源,避免线圈持续耗电——相当于给充电功能装上了“智能开关”。

技术流派:电磁家族的“三兄弟”

目前主流的车载无线充电技术可分为三类:

电磁感应技术:目前应用最广的方案,传输距离短(约5-8mm),但成本低、稳定性强,适合手机与充电板紧密贴合的日常场景;

磁共振技术:通过调整发射端与接收端的共振频率,实现更远距离(数厘米)的充电,好比两个音叉以相同频率振动传递能量,未来可能支持车内多设备同时充电;

电场耦合技术:利用高频电场传输能量,对设备摆放位置要求更低,但目前效率较低,多处于实验阶段。

有趣的是,部分高端车型已开始尝试将电磁感应与磁共振技术结合,就像给无线充电装上了“双引擎”,既保证效率又提升灵活性。

场景化体验:科技如何改变驾驶习惯

想象一个雨天清晨,你匆忙上车后发现手机只剩5%电量。传统线充需要摸黑寻找接口,还可能因颠簸导致接触不良。而无线充电只需单手一放——磁力自动对准线圈,导航、音乐、通话全程不断电,车内也不再被数据线缠绕得像“盘丝洞”。更值得关注的是,这项技术正在与智能座舱深度融合。例如某些车型会在充电时自动调低空调风速,避免手机过热;或通过车机屏幕显示充电进度,将物理交互转化为视觉反馈。

未来展望:从“能充电”到“会思考”

随着技术演进,下一代车载无线充电可能突破现有局限。比如通过动态调谐技术,让手机即使放在包包里也能充电;或整合太阳能车顶,实现“行驶中补能”的生态闭环。不过现阶段用户仍需注意:金属手机壳会像“盾牌”一样阻挡磁场,而部分老款机型可能需要加装接收贴片才能兼容。

从电磁感应的基础研究到如今每辆车的标配功能,车载无线充电诠释了科技如何将抽象原理转化为触手可及的便利。它不仅是电缆的替代品,更重新定义了人、车、设备三者间的能量交互方式。正如一位工程师所言:“最好的技术,是让你感受不到技术存在的技术。”