车载无线充电器什么原理

电磁感应、磁耦合谐振、电场耦合——这些看似晦涩的物理名词,正悄然改变着现代车主的充电习惯。当手机轻轻放在中控台的指定区域,无需插线便能自动补充电量,这种“悬浮式充电”体验背后,隐藏着怎样的技术奥秘?

磁场里的能量舞蹈:电磁感应原理

车载无线充电的核心,类似于两个看不见的线圈在跳一场精妙的双人舞。充电底座内的发射线圈(TX线圈)接通电流后,会产生交变磁场,就像舞者挥动绸带形成的波纹。当手机等设备的接收线圈(RX线圈)进入这个磁场范围时,磁力线切割线圈导体,触发电磁感应现象,从而生成电流。这种“隔空传电”的效率取决于线圈对齐精度,好比无线耳机需要准确放入充电舱才能激活充电——现代车载充电器通常通过LED指示灯或声音提示帮助用户校准位置。

谐振耦合:更远距离的能量接力

对于需要更大充电距离的场景(如电动汽车底盘与地面充电板),技术团队引入了磁耦合谐振方案。发射端和接收端线圈被调谐到相同频率,就像两个音叉产生共振,能量传输距离可扩展至15-20厘米,功率损耗却显著降低。某品牌电动车的无线充电系统实测显示,7kW的传输功率下,效率能达到90%以上,相当于传统有线快充的90%水准,但省去了插拔高压插头的风险。

电力调节的智能管家

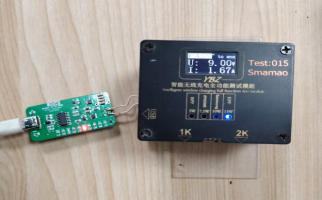

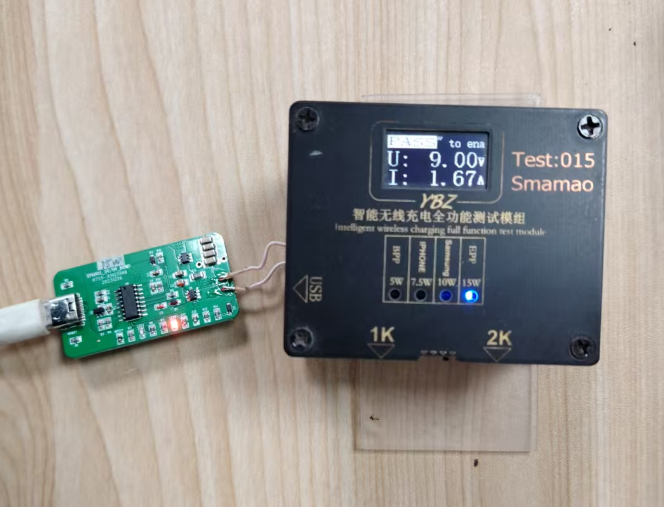

真正让无线充电安全可靠的关键,在于隐藏的“电子神经中枢”。当车载电源的12V直流电输入充电模块时,电压调节器会先将其转换为高频交流电(通常100-205kHz),就像把粗粮研磨成易吸收的流食。控制芯片实时监测温度、异物干扰和电池状态,若检测到钥匙等金属物体误入充电区,会立即停止供电,避免能量浪费和过热风险——这种保护机制如同空调的变频技术,既节能又防故障。

从手机到新能源车的技术进化

最初为智能手机设计的Qi标准无线充电,功率通常局限在15W以内;而新能源汽车的无线充电系统已突破11kW大关,足够支撑夜间停车补电300公里续航。某实验室数据显示,搭载自动泊车辅助的车型,配合地面充电板可实现±7.5cm的水平容错,比人工倒车充电的插接宽容度高出3倍。这种“停车即充电”的体验,正在重塑未来充电站的形态——加油站式的充电车道已开始在欧洲试运营,车辆停留咖啡厅的十分钟就能补充百公里续航。

线材消失后的连锁反应

省去充电插头不仅让中央扶手区变得清爽,更带来了意想不到的安全增益。据统计,电动车充电事故中23%与插头电弧有关,而无线充电完全规避了这一风险。对于出租车司机这类高频使用者,每天减少60次插拔动作,相当于每年节省约14小时操作时间——这些隐形成本削减,正在推动网约车公司批量加装无线充电模块。

当清晨的通勤者将手机随手抛向充电区,咖啡杯座旁的指示灯悄然亮起蓝光,这个看似简单的动作背后,是电磁学百年理论研究与现代电力电子技术的完美合奏。或许不久的将来,我们回忆“找充电线”的窘迫,会像现在谈论磁带倒带一样充满年代感。