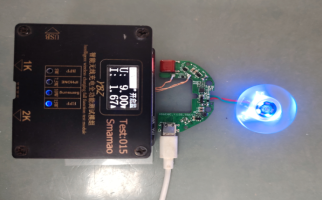

无线充电原理图

一、无线充电技术的基本原理

无线充电技术,简而言之,是利用电磁场或电磁波在空间中传递能量,从而实现电能从电源端到用电设备的无直接物理连接传输。这一过程的核心在于电磁耦合与能量转换。

想象一下,我们日常使用的变压器,它通过初级线圈和次级线圈之间的电磁感应,将电能从一个电路传递到另一个电路,而无需直接的电线连接。无线充电技术,在某种程度上,可以看作是这种原理的延伸和应用。在无线充电系统中,发送端(通常称为充电器或发射器)和接收端(即被充电设备)各自配备有线圈,这两个线圈通过磁场相互作用,实现能量的传递。

具体来说,当发送端的线圈连接到交流电源时,会产生交变磁场。这个磁场会穿过接收端的线圈,根据法拉第电磁感应定律,接收端线圈中会产生感应电动势,进而产生电流。这个电流经过整流和滤波后,就可以为被充电设备提供直流电源,从而实现充电。

二、无线充电的技术分类

无线充电技术并非一成不变,而是随着研究的深入和技术的进步,发展出了多种实现方式。目前,主流的无线充电技术主要可以分为两大类:电磁感应式和磁共振耦合式。

1. 电磁感应式无线充电

这是最常见的一种无线充电方式,广泛应用于手机、平板等小功率设备的充电中。其工作原理类似于我们之前提到的变压器,通过初级线圈和次级线圈之间的电磁感应来传递能量。这种方式的优点是结构简单、成本低廉,但缺点也很明显,即充电距离较短,通常需要设备紧密接触或非常接近才能有效充电。

2. 磁共振耦合式无线充电

为了克服电磁感应式充电距离短的问题,科学家们研发了磁共振耦合式无线充电技术。这种技术利用的是磁共振原理,即当两个共振频率相同的物体在磁场中时,它们之间可以实现高效的能量传递。这种方式允许更长的充电距离和更高的灵活性,甚至可以实现对多个设备的同时充电。然而,这种技术的成本相对较高,且目前尚未大规模商用。

三、无线充电原理图的关键组件

要理解无线充电原理图,我们需要了解其中的几个关键组件及其作用。这些组件共同协作,实现了无线充电的整个过程。

1. 发送端组件

交流电源:为发送端线圈提供交流电,是产生交变磁场的源头。

发送端线圈:也称为初级线圈,负责产生交变磁场,是能量传递的起点。

控制电路:用于调节交流电源的输出参数,如频率、电压等,以优化能量传递效率。同时,它还负责监控充电过程,确保安全和稳定。

2. 接收端组件

接收端线圈:也称为次级线圈,负责接收发送端线圈产生的交变磁场,并产生感应电动势和电流。

整流电路:将接收端线圈产生的交流电转换为直流电,供被充电设备使用。

负载电路:即被充电设备本身,如手机、平板等。它通过接收端的直流电源进行充电。

3. 辅助组件

除了上述主要组件外,无线充电系统还可能包括一些辅助组件,如异物检测(FOD)传感器,用于检测充电区域是否有金属异物,以防止过热或火灾;温度传感器,用于监测设备和线圈的温度,确保充电过程的安全;以及通信模块,用于发送端和接收端之间的信息交换,实现智能控制和优化。

四、无线充电原理图的工作流程

了解了无线充电原理图的关键组件后,我们可以进一步探讨其工作流程。整个流程大致可以分为以下几个步骤:

1. 启动与检测

当用户将支持无线充电的设备放置在充电器上时,充电器首先会进行异物检测,确保充电区域没有金属异物等潜在危险。接着,充电器会通过通信模块与设备建立连接,确认设备身份和充电需求。

2. 能量传递

一旦确认无误,充电器会启动交流电源,为发送端线圈提供交流电。这时,发送端线圈会产生交变磁场,该磁场会穿过接收端线圈并产生感应电动势。由于接收端线圈与被充电设备相连,因此产生的电流会流向设备并为其充电。

在这个过程中,控制电路会实时监测充电状态,并根据需要调整交流电源的输出参数,以确保能量传递的效率和安全性。同时,整流电路会将接收端线圈产生的交流电转换为直流电供设备使用。

3. 完成与断开

当设备充满电或用户主动停止充电时,充电器会逐渐降低交流电源的输出功率直至关闭。此时,发送端和接收端之间的磁场耦合逐渐减弱直至消失,充电过程结束。最后,充电器和设备之间的通信连接也会断开。

五、无线充电技术的应用场景与优势

无线充电技术凭借其独特的优势和广泛的应用场景,正在逐步改变我们的生活和工作方式。以下是一些主要的应用场景和优势:

1. 家庭与办公环境

在家庭中,无线充电垫或充电板可以方便地放置在桌面、床头柜等位置,让手机、平板等设备随时充电而无需插拔线缆。在办公环境中,无线充电技术同样可以提高设备的使用便利性和工作效率。

2. 公共场所与基础设施

在机场、火车站、咖啡厅等公共场所设置无线充电站点,可以为过往旅客提供便捷的充电服务。此外,随着电动汽车无线充电技术的发展和应用推广,未来我们或许可以在停车场、高速公路服务区等地享受到更加快捷的充电体验。

3. 工业与医疗领域

在工业自动化生产线中,无线充电技术可以应用于机器人、AGV小车等设备的供电系统,提高生产效率和灵活性。在医疗领域,无线充电技术则可以为植入式医疗设备(如心脏起搏器)提供安全、可靠的电源解决方案。

4. 优势总结

便捷性:无需插拔线缆即可实现充电过程的自动化和智能化。

安全性:采用无接触方式避免了因插拔不当导致的电击风险或设备损坏问题。

通用性:支持多种品牌和型号的设备进行无线充电提高了用户的使用体验和便利性。

环保性:减少了线缆的使用和废弃降低了对环境的污染和资源浪费。

六、无线充电技术的挑战与未来发展

尽管无线充电技术已经取得了显著的进展和应用成果但其仍然面临着一些挑战和限制需要不断突破和完善:

1. 充电效率与距离限制

目前无线充电技术的充电效率相对于有线充电仍然较低且充电距离较短限制了其在某些场景下的应用潜力。为了提高充电效率和距离未来的研究需要探索更高效的能量传递方式和材料技术。

2. 成本与普及度问题

虽然无线充电技术的成本已经逐渐降低但相比传统有线充电仍然存在较高的成本门槛限制了其在低端市场的普及度。为了推动无线充电技术的广泛应用需要进一步降低成本并提高性价比。

3. 标准化与互操作性

当前市场上存在多种无线充电标准和技术方案导致不同品牌和型号的设备之间存在兼容性问题影响了用户体验和市场推广效果。为了解决这个问题需要加强行业内的合作与标准化工作推动无线充电技术的统一和互操作性。

4. 未来发展趋势展望

展望未来无线充电技术有望在以下几个方面取得突破和发展:一是结合人工智能和物联网技术实现更加智能化和自动化的充电管理;二是探索新型能量传递方式和技术以提高充电效率和距离;三是加强跨行业合作与创新拓展无线充电技术的应用领域和市场空间。