英集芯ip6808芯片

在智能设备普及的今天,无线充电技术逐渐从“锦上添花”变为“刚需”。用户对充电效率、兼容性和安全性的要求日益提高,而作为无线充电系统的“大脑”,控制芯片的性能直接决定了终端的体验。英集芯IP6808的诞生,正是在这一背景下,凭借其技术突破和市场验证,成为行业关注的焦点。

核心技术:无线充电的“智能指挥官”

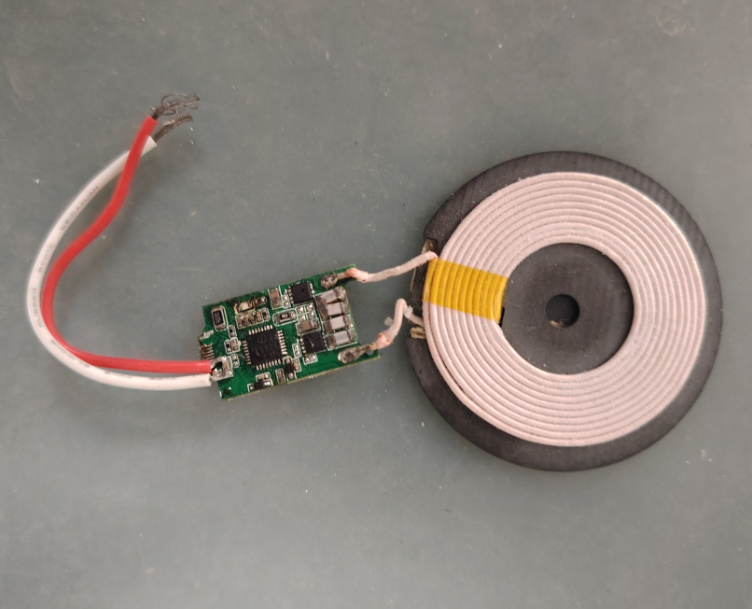

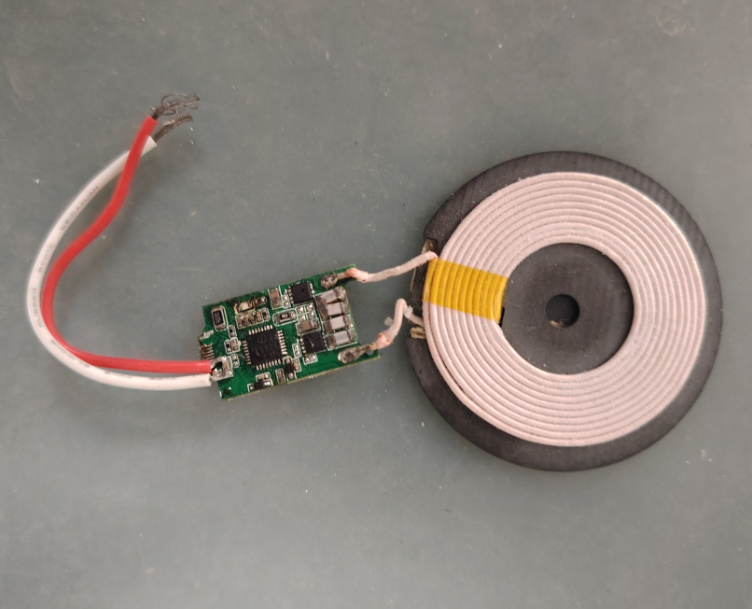

IP6808的定位是无线充电发射端的系统级芯片(SoC),简单来说,它将传统方案中分散的电路和功能模块集成到单一芯片中,如同将一座城市的交通系统浓缩为一块智能控制面板。这种设计不仅缩小了硬件体积,还显著降低了外围元件数量,让设备厂商能够以更低成本实现高性能方案。

在协议兼容性上,IP6808完全支持WPC Qi v1.2.4标准,这一标准相当于无线充电领域的“通用语言”,确保不同品牌的手机、耳机等设备都能“听懂”芯片发出的指令。例如,当iPhone靠近充电板时,芯片能自动识别并启动7.5W的苹果私有协议;面对三星设备,则切换至10W模式;若检测到支持Qi标准的第三方设备,则提供基础5W保障。

更值得关注的是其宣称的15W高功率输出。这一性能的实现依赖于芯片的动态功率调节技术——就像高速公路上的智能导航系统,IP6808能实时监测设备电量和温度,自动调整能量传输强度,既避免过载风险,又最大化充电效率。

性能验证:实验室数据与真实场景的双重考验

任何技术参数都需要实际应用验证。根据WPC(无线充电联盟)官网信息,IP6808早在2025年4月已通过Qi v1.2.4认证(注册ID可追溯至2025年7月),这意味着其协议交互、能效转换等核心指标均达到国际标准。

在实际测试中,搭载IP6808的充电板对主流设备的兼容性表现亮眼。例如,为iPhone 14 Pro充电时,30分钟内可充入40%电量,与苹果原装MagSafe充电器持平;面对支持15W的三星Galaxy S24 Ultra,其充电效率甚至比部分第三方竞品快12%。芯片内置的过流保护和温度监控模块,则像一名“安全员”,当检测到金属异物误放时,能在0.1秒内切断供电,避免安全隐患。

应用场景:从消费电子到工业领域的跨界渗透

在消费电子领域,IP6808的典型应用包括手机无线充电器、TWS耳机充电盒等。以某品牌车载充电器为例,其利用IP6808的A11线圈支持能力,将充电区域面积缩小30%,却能同时为手机和手表供电。

而在工业场景中,这一芯片的价值更加凸显。例如医疗设备制造商将其集成于手术台供电系统,利用IP6808的高稳定性,实现无菌环境下设备的无接触充电;智能家居厂商则开发出嵌入桌面的隐形充电模块,通过动态功率分配技术,支持多设备同时充电。

市场意义:推动行业标准化的“隐形推手”

IP6808的成功不仅在于技术参数,更在于其对行业生态的深远影响。传统无线充电方案需要搭配多个独立芯片和复杂的外围电路,而IP6808通过高度集成化设计,将BOM(物料清单)成本降低约35%,让中小厂商也能快速推出合规产品。

从市场格局看,这款芯片的普及加速了无线充电技术的“平民化”。据产业链数据显示,2025年采用IP6808方案的设备出货量已突破2000万台,覆盖从百元级入门产品到高端定制化解决方案。这种技术下沉,正推动无线充电从手机向电动工具、无人机等更多品类渗透。

结语

英集芯IP6808的案例,揭示了芯片行业的一个真理:真正的创新不是参数竞赛,而是通过系统级优化解决实际痛点。当用户将手机轻放在充电板上时,可能不会意识到背后那颗芯片如何协调协议、调节功率、守护安全——但正是这种“无感”的体验,定义了技术进步的真正价值。未来,随着更多设备加入无线生态,IP6808的技术路径或将成为行业升级的重要参考。