无线充电线圈设计

清晨,当你将手机轻轻放在充电板上,无需插拔线缆即可实现电力传输——这种科幻般的场景已融入日常生活。2023年全球无线充电市场规模突破**120亿美元**,但鲜有人知的是,隐藏在设备内部的充电线圈设计,才是决定充电速度、能效与设备兼容性的核心要素。从智能手机到电动汽车,**线圈的形态、材质与布局**正在重塑无线充电技术的未来。

## 一、电磁耦合的物理密码

无线充电系统的核心原理基于**法拉第电磁感应定律**。当发射线圈通入高频交流电时,变化的磁场会在接收线圈中感应出电流。但这个过程绝非简单的能量搬运,**耦合系数(k值)**的高低直接决定能量传输效率。实验数据显示,当两线圈间距超过直径的1/5时,耦合系数将呈现指数级衰减,这解释了为什么手机必须精准对齐充电板才能获得最佳效率。

(注:此处可插入线圈磁场分布示意图)

## 二、材料选择的黄金平衡点

线圈导体的选材直接影响系统整体性能。纯度达**99.99%的镀银铜线**凭借其低电阻特性(20℃时电阻率仅1.72×10⁻⁸Ω·m),成为高端设备的首选。但成本敏感的消费电子领域更倾向使用普通铜线,通过**利兹线编织工艺**降低高频趋肤效应带来的损耗。最新研究表明,**超薄柔性PCB线圈**在可穿戴设备中展现独特优势,厚度仅0.2mm却能实现85%的传输效率。

## 三、结构设计的效率革命

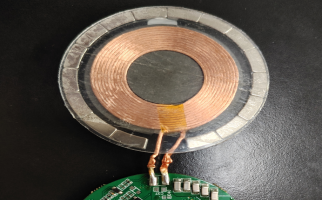

*线圈形状*的创新正在突破传统限制:

- **螺旋圆环结构**:最经典的Qi标准方案,兼容性强但空间利用率低

- **双D形线圈**:通过磁场叠加提升15%有效耦合面积

- **多线圈阵列**:特斯拉Model 3采用的96线圈矩阵,实现充电区域自由定位

更精妙的是**谐振补偿网络**设计。通过在发射端与接收端并联/串联电容,将系统调谐至特定频率(常见6.78MHz或135kHz),可将传输效率从基础模式的60%提升至**92%以上**。苹果MagSafe采用的「频移键控」技术,正是通过动态调整谐振点来实现异物检测与功率控制。

## 四、兼容性难题的破局之道

面对不同设备的功率需求(手机5-15W,平板20-30W,汽车11kW),工程师开发出**自适应阻抗匹配算法**。以三星多设备充电板为例,其内置的32位MCU能实时监测接收端参数,在20ms内完成阻抗变换,同时为手机、手表、耳机提供差异化的供电方案。更前沿的**反向充电技术**,则需要线圈具备双向能量传输能力,这对绕组绝缘等级提出更高要求。

## 五、仿真工具的降本增效

现代线圈设计已离不开**有限元分析软件**的支持。通过ANSYS Maxwell或COMSOL Multiphysics建立的3D电磁模型,可以精准预测:

1. 不同间距下的磁通密度分布

2. 涡流损耗对温升的影响

3. 金属异物侵入时的热效应

某新能源车企的实测数据显示,采用仿真优化后的扁平线圈方案,比传统试制模式缩短**40%开发周期**,材料成本降低28%。这种数字孪生技术正在催生新一代智能设计平台,工程师输入目标参数后,AI算法可自动生成Pareto最优解集。

从材料革新到算法突破,从结构优化到智能设计,无线充电线圈的每个技术细节都凝聚着电磁学与工程美学的精妙平衡。随着氮化镓(GaN)器件与磁准静态耦合技术的进步,或许不久的将来,我们真能实现「三米隔空充电」的终极梦想——而这一切的起点,仍是那枚精巧缠绕的金属线圈。