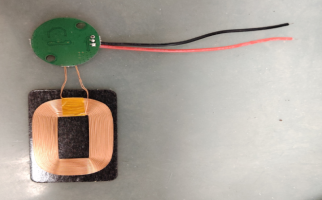

无线充接收线圈

在科技日新月异的今天,人们对于便捷生活的追求推动着无线充电技术不断进化。作为无线充电系统的核心部件之一,接收线圈如同隐形的能量搬运工,将看不见的电磁波转化为实实在在的电能。本文将带您深入探索这个神秘元件的技术奥秘。

电磁感应的魔法舞台

无线充电接收线圈的运作原理源于19世纪法拉第发现的电磁感应定律。当发射线圈通入高频交流电时,会在周围形成交变磁场,接收线圈通过磁耦合效应捕获这些磁场能量,就像收音机天线接收无线电波般精准。为确保能量高效传输,工程师在两组线圈中引入谐振电容,构建起精准调谐的LC谐振电路,这种设计使得能量传输效率最高可提升至传统方案的3倍。现代高端设备更采用磁共振技术,通过在特定频率下建立强耦合磁场,让电能传输突破空间限制,实现厘米级自由定位充电。

精工细作的线圈结构

接收线圈的构造如同微型艺术品,0.1毫米级漆包线的绕制精度直接影响着充电效能。主流设计采用多层平面螺旋结构,这种类似指纹的精密排布可在有限空间内实现最大电感量。工程师会根据设备功率需求选择不同线径,智能手机常用的接收线圈多采用0.1-0.2mm超薄铜线,而电动汽车的接收模块则会使用3mm以上的粗铜线绕制。

磁性材料的选择同样关键,纳米晶合金制成的导磁片如同磁场导航仪,能将散射的磁感线精准导向接收线圈。这种材料的磁导率是普通硅钢片的10倍,厚度却仅有0.1毫米,完美适配超薄电子设备的设计需求。在高端产品中,工程师还会采用三明治结构,将两层线圈夹在磁性材料中间,使充电效率突破75%的技术瓶颈。

性能参数的平衡艺术

接收线圈的设计是场精密的三维棋局:电感量决定能量捕获能力,Q值(品质因数)反映能量存储效率,电阻值影响发热损耗。优秀的设计需要在直径30mm的硬币大小空间内,让这三个参数达成黄金平衡。以智能手机接收模组为例,典型参数为电感量10μH±5%、Q值≥35、直流电阻≤0.3Ω,这相当于要求百米短跑运动员同时具备马拉松选手的耐力。

温度稳定性是另一个隐形挑战。工程师通过特殊的热固化胶水封装技术,确保线圈在-20℃至85℃的环境下电感量波动不超过5%。某些军工级产品更采用真空灌封工艺,将温度影响控制在1%以内,即便在极地或沙漠都能稳定工作。

应用场景的进化图谱

从智能手表到工业机器人,接收线圈正在重塑能源供给方式。在医疗领域,植入式设备的无线充电线圈采用生物相容性材料封装,厚度仅0.3mm却可实现每周一次的充电周期,让糖尿病患者摆脱体外设备的束缚。新能源汽车的底盘接收模块更是技术的集大成者,15kW的功率传输能力配合±15cm的定位容差,让停车充电变得像连接WiFi般简单。

家居场景中的隐形充电桌面堪称设计典范,通过在木质台面下埋设接收线圈阵列,配合自适应功率调节算法,能同时为手机、耳机、智能手表提供差异化的充电服务。这种设计巧妙解决了多设备充电的线材缠绕难题,充电效率相比初代产品提升了40%。

通向未来的技术桥梁

材料科学的突破正在打开新的可能性。石墨烯复合线圈的实验室样品已实现95%的能量传输效率,其独特的二维结构使线圈厚度突破0.1mm极限。柔性可折叠线圈的问世更令人振奋,采用液态金属印刷技术制造的接收模块可承受10万次弯折,为可穿戴设备带来革命性变化。

在标准化方面,Qi2.0协议推出的磁功率分布图技术,让接收线圈能主动与发射端协商最佳功率传输方案。这项技术如同给线圈装上了智能导航,使充电效率在动态调整中始终保持峰值状态。未来的接收线圈或将集成能量收集功能,通过捕捉环境中的无线电波实现永久续航,这也许就是无线充电技术的终极形态。

当我们凝视掌心大小的接收线圈,看到的不仅是铜线缠绕的精密器件,更是人类突破物理限制的智慧结晶。这项融合了电磁学、材料学、微电子技术的创新产物,正在悄然改变着能量传递的基本范式,为万物互联的时代铺设着无形的能源网络。

本文标签: 无线