无线充电原理图讲解

## 一、背景与概述

随着移动设备的普及和多样化,无线充电技术应运而生。无线充电通过电磁场在发送端和接收端之间传输能量,消除了传统有线充电方式中连接线的需求,从而提供了更加便捷和通用的充电解决方案。本文将重点介绍目前主流的两种无线充电技术:电磁感应方式和磁场共振方式。

## 二、电磁感应方式

### 1. 基本原理

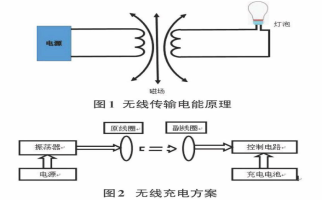

电磁感应方式基于法拉第电磁感应定律,该定律指出:当一个电路中的磁通量发生变化时,会在电路中产生电动势,进而产生电流。具体而言,送电侧(发射器)通过交流电生成变化的磁场,这个变化的磁场会在受电侧(接收器)的线圈中产生感应电流,从而实现电能的传输。

图1:电磁感应方式原理图

#### 2.1 线圈设计

送电侧和受电侧各包含一个线圈,送电侧的线圈连接交流电源,产生变化磁场;受电侧的线圈通过感应电流产生电动势。

#### 2.2 磁通量变化

根据法拉第定律,磁通量的变化率(ΔΦ/Δt)决定了感应电动势的大小。因此,高频交流电有助于提高感应效率。

#### 2.3 电磁感应优势

- **电路结构简单**:只需基本的线圈和电源即可实现。

- **效率高**:由于直接通过磁场传输能量,损失较小。

- **小型化**:适用于小型设备如智能手机等。

#### 2.4 缺点及应用限制

- **传输距离短**:通常需要精确对位,且传输距离较短。

- **位置偏移影响大**:需确保发送端和接收端的线圈精准对齐。

### 3. 实际应用

电磁感应广泛应用于智能手机、智能手表和其他小型电子设备,典型的例子包括Qi无线充电标准。

## 三、磁场共振方式

### 1. 基本原理

磁场共振方式通过送电侧和受电侧的谐振器在相同频率下共振,从而实现能量的高效传输。其核心在于两个具有相同谐振频率的线圈能够互相传递能量,类似于声音的共振现象。

#### 3.1 谐振器设计

送电侧和受电侧均设有电感(线圈)和电容,形成LC振荡电路。当送电侧产生特定频率的磁场时,接收侧也会以同样频率振动,从而有效传输能量。

#### 3.2 能量耦合

利用磁共振耦合技术,在较长的距离内实现无线能量传输,即使有物体阻隔也可维持一定的充电效能。

#### 3.3 磁场共振优势

- **长距离传输**:相较于电磁感应,可以在更长的距离上进行能量传输。

- **一对多充电**:一个发射器可以给多个设备同时充电。

- **高安全性**:只在特定频率下传输,对人体和其他设备影响小。

#### 3.4 缺点及应用限制

- **效率较低**:由于磁场扩散,部分能量会损失在空间中。

- **结构复杂**:需要精密的频率调整和控制。

### 2. 实际应用

磁场共振技术正在快速发展,并开始应用于电动汽车、医疗植入物等领域。例如,Aira FreePower公司开发的磁共振充电产品已经在部分星巴克咖啡厅和图书馆中使用。

## 四、其他无线充电方式

除了上述两种主流方式,还有一些新兴的无线充电技术:

### 1.电场耦合方式

利用电容耦合技术,通过电场而非磁场传输能量。这种方式不易受金属物体影响,但其传输距离较短且效率较低。

### 2.无线电波方式

使用微波或激光等无线电波传输能量,适合长距离传输但存在较大的能量损耗和安全问题。

## 五、未来展望

无线充电技术正朝着更高效、更安全、更长距离和更便捷的方向发展。未来的无线充电网络可能无处不在,从家具到交通工具,都将成为充电设施的一部分,为人们的生活带来更多便利。

随着移动设备的普及和多样化,无线充电技术应运而生。无线充电通过电磁场在发送端和接收端之间传输能量,消除了传统有线充电方式中连接线的需求,从而提供了更加便捷和通用的充电解决方案。本文将重点介绍目前主流的两种无线充电技术:电磁感应方式和磁场共振方式。

## 二、电磁感应方式

### 1. 基本原理

电磁感应方式基于法拉第电磁感应定律,该定律指出:当一个电路中的磁通量发生变化时,会在电路中产生电动势,进而产生电流。具体而言,送电侧(发射器)通过交流电生成变化的磁场,这个变化的磁场会在受电侧(接收器)的线圈中产生感应电流,从而实现电能的传输。

图1:电磁感应方式原理图

#### 2.1 线圈设计

送电侧和受电侧各包含一个线圈,送电侧的线圈连接交流电源,产生变化磁场;受电侧的线圈通过感应电流产生电动势。

#### 2.2 磁通量变化

根据法拉第定律,磁通量的变化率(ΔΦ/Δt)决定了感应电动势的大小。因此,高频交流电有助于提高感应效率。

#### 2.3 电磁感应优势

- **电路结构简单**:只需基本的线圈和电源即可实现。

- **效率高**:由于直接通过磁场传输能量,损失较小。

- **小型化**:适用于小型设备如智能手机等。

#### 2.4 缺点及应用限制

- **传输距离短**:通常需要精确对位,且传输距离较短。

- **位置偏移影响大**:需确保发送端和接收端的线圈精准对齐。

### 3. 实际应用

电磁感应广泛应用于智能手机、智能手表和其他小型电子设备,典型的例子包括Qi无线充电标准。

## 三、磁场共振方式

### 1. 基本原理

磁场共振方式通过送电侧和受电侧的谐振器在相同频率下共振,从而实现能量的高效传输。其核心在于两个具有相同谐振频率的线圈能够互相传递能量,类似于声音的共振现象。

#### 3.1 谐振器设计

送电侧和受电侧均设有电感(线圈)和电容,形成LC振荡电路。当送电侧产生特定频率的磁场时,接收侧也会以同样频率振动,从而有效传输能量。

#### 3.2 能量耦合

利用磁共振耦合技术,在较长的距离内实现无线能量传输,即使有物体阻隔也可维持一定的充电效能。

#### 3.3 磁场共振优势

- **长距离传输**:相较于电磁感应,可以在更长的距离上进行能量传输。

- **一对多充电**:一个发射器可以给多个设备同时充电。

- **高安全性**:只在特定频率下传输,对人体和其他设备影响小。

#### 3.4 缺点及应用限制

- **效率较低**:由于磁场扩散,部分能量会损失在空间中。

- **结构复杂**:需要精密的频率调整和控制。

### 2. 实际应用

磁场共振技术正在快速发展,并开始应用于电动汽车、医疗植入物等领域。例如,Aira FreePower公司开发的磁共振充电产品已经在部分星巴克咖啡厅和图书馆中使用。

## 四、其他无线充电方式

除了上述两种主流方式,还有一些新兴的无线充电技术:

### 1.电场耦合方式

利用电容耦合技术,通过电场而非磁场传输能量。这种方式不易受金属物体影响,但其传输距离较短且效率较低。

### 2.无线电波方式

使用微波或激光等无线电波传输能量,适合长距离传输但存在较大的能量损耗和安全问题。

## 五、未来展望

无线充电技术正朝着更高效、更安全、更长距离和更便捷的方向发展。未来的无线充电网络可能无处不在,从家具到交通工具,都将成为充电设施的一部分,为人们的生活带来更多便利。

上一篇:无线充电器的工作原理是什么?

本文地址:http://www.icgan.com/news/20241202515.html