无线充电电路图原理讲解

无线充电技术如今已渗透到日常生活,从手机到电动汽车,其背后的电路原理却鲜为人知。本文将深入解析无线充电系统的核心电路设计,通过专业原理与生活化比喻的结合,带您看懂电能如何“隔空传送”。

电磁感应:电能传输的“隐形桥梁”

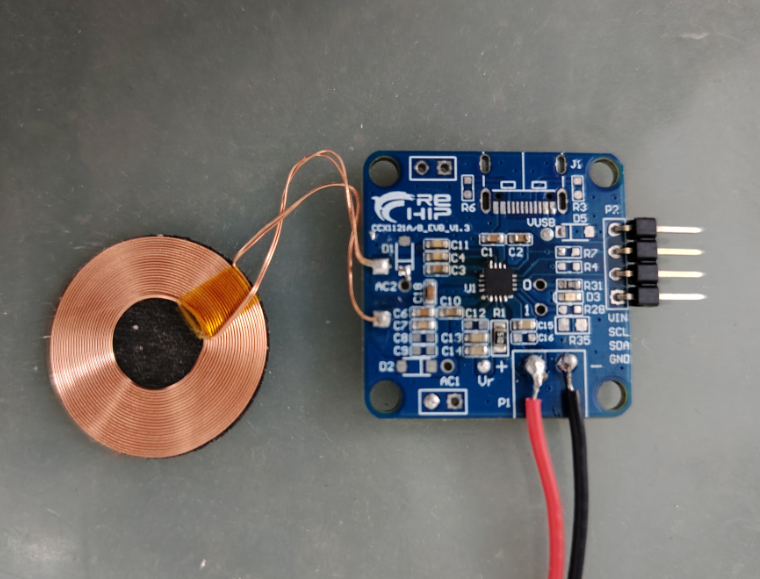

无线充电的核心原理基于法拉第电磁感应定律,如同两个默契的舞者,发射端(充电底座)与接收端(手机)通过磁场变化完成能量传递。发射端将市电转换为高频交流电,驱动初级线圈产生交变磁场;当接收端线圈进入该磁场范围时,磁场切割线圈导线,激发感应电流,最终整流为直流电为电池充电。这一过程类似“磁力跳绳”——发射端甩动磁场这根“绳子”,接收端只要位置对准就能“跳”起来获取能量。

典型的发射端电路包含三大模块:电源管理单元将输入电压稳定在5-20V范围,如同“电能调度员”;主控芯片(如Qi标准专用IC)生成高频PWM信号,扮演“指挥家”角色;驱动电路则放大信号推动线圈工作,相当于“肌肉强化剂”。接收端则需精密整流电路,将“波动起伏”的感应电流“熨平”为稳定直流,误差需控制在±5%以内。

磁场共振:远距离充电的“对讲机”

当传输距离超过5mm时,电磁感应效率骤降,此时磁场共振技术成为解决方案。该技术让发射端与接收端线圈像调谐到同一频率的对讲机,通过LC谐振电路(线圈+电容组合)实现能量定向传输。实验数据显示,共振系统在20cm距离仍能保持60%以上效率,是电动汽车无线充电的理想选择——地下埋设的发射线圈可与车底接收线圈隔空“对话”,实现20kW大功率传输,相当于30分钟充满家用轿车电池。

共振电路的关键在于频率匹配。发射端会动态调整振荡频率(通常为6.78MHz ISM频段),接收端则通过反向散射通信反馈耦合状态,类似两人不断微调对讲机频道直至消除杂音。这种技术还能实现“一对多”充电,如同一个广播塔同时服务多台收音机。

通信协议:充电过程的“暗语系统”

无线充电并非简单通电,而是充满智能对话的过程。Qi标准定义了一套严密的通信协议:当手机放置于充电板时,发射端首先发送“Ping信号”探测物体,如同敲门问候;接收端回应“Signal Strength”信号报告对齐程度,类似客人告知座位是否舒适。正式充电后,手机会持续发送“Control Error”数据包,相当于实时反馈“用餐体验”,让发射端动态调整功率输出。若检测到金属异物(如钥匙),系统会在200ms内切断供电,避免“烫伤”意外。

电路设计挑战:效率与安全的平衡术

工程师面临的最大难题是“能量泄漏”。普通电磁感应系统仅有70%效率,意味着30%电能转化为无用热耗——这相当于100元电费中有30元被“烧掉”。提升效率的关键在于线圈设计:采用利兹线(多股细导线编织)可降低高频损耗,如同用毛细管网替代粗水管减少水流阻力。

安全防护电路同样重要。过压保护模块会监测线圈电压,异常时触发“紧急刹车”;温度传感器则像“电子护士”,实时监控芯片体温防止过热。现代方案还引入异物检测(FOD)功能,通过监测线圈电感量变化识别金属杂质,灵敏度可达0.5g金属片。

从手机到汽车,无线充电电路正朝着高频化、集成化演进。未来可能出现“全屋充电场”,如同WiFi覆盖般实现随时随地补能。但万变不离其宗——那些精密的线圈与芯片,仍在默默演绎着电磁场中的能量之舞。