台灯无线充电方案设计

台灯无线充电方案的实现,依赖于无线电力传输技术的突破。其核心原理可分为三类:电磁感应、磁共振和射频传输。其中,电磁感应是当前主流方案,类似“无形的电线”,通过线圈在发射端(台灯底座)与接收端(设备)之间形成磁场耦合,实现能量传递。例如,当手机靠近台灯底座时,线圈产生的交变磁场会穿透空气,在手机端的线圈中感应出电流,完成充电。这一过程如同“隔空取电”,无需物理连接,既避免了插拔磨损,也提升了防水防尘能力。

主控芯片与电路设计

无线充电台灯的“大脑”通常由高性能主控芯片承担。例如,杰力科创设计的方案采用SOP8封装的DLT8T02S芯片,集成触摸按键与PWM调光功能,通过单芯片实现灯光控制与无线充电管理。这种设计不仅简化了电路结构,还通过精准的电流调控,确保充电效率与安全性。此外,部分高端方案会引入重力感应模块,当手机放置偏移时,通过APP推送提醒用户调整位置,实现“毫米级精准定位”,如同为台灯赋予“空间感知力”。

磁吸与防水:用户体验的双重保障

磁吸技术是无线充电台灯的“黄金搭档”。通过将台灯底部与充电底座设计为磁力吸附结构,用户只需将台灯轻轻放置,即可自动对准充电线圈,摆脱手动插拔的繁琐。例如,华为某款产品采用IP54级防尘防水技术,即使在夜间桌面有少量水渍或灰尘,仍能稳定充电。这种设计如同“智能锁扣”,既提升便利性,又增强环境适应性。

空间优化与形态创新

在现代办公场景中,桌面空间寸土寸金,无线充电台灯通过复合式设计实现功能叠加。例如,华为推出的“顶部照明+底座充电”架构,将传统台灯35cm的占地面积压缩至A4纸大小,同时衍生出环形光幕、磁吸定位等形态。这种设计如同“桌面空间整理师”,在提供照明的同时,还能为手机、平板等设备充电,甚至通过APP实现色温调节、亮度记忆等智能化操作。

智能交互与未来趋势

触控技术与无线充电的结合,让台灯从单一工具升级为“家居神经网络”。例如,轻触灯体即可调节色温,背后是通过电容感应算法实现的无级调光。部分方案更尝试将无线充电模块与环境传感器联动,当检测到环境光线不足时,自动开启补光模式,同时优先为低电量设备充电。这种“预判式服务”如同台灯具备“洞察力”,进一步模糊了工具与智能终端的边界。

数据与场景化对比

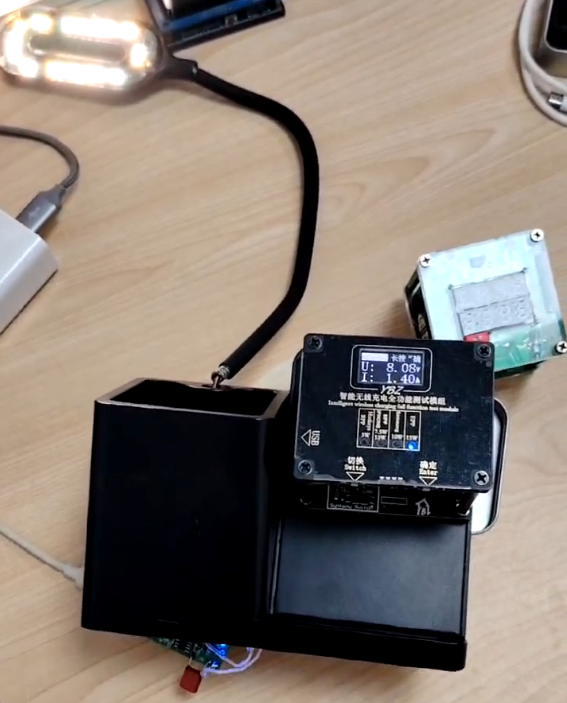

以电磁感应方案为例,其充电效率通常在70%-85%之间,类似“传递一桶水,洒出一小杯”;而磁共振技术虽能实现更远距离传输(如10厘米以上),但效率会降至60%左右,更适合多设备同时充电的场景。在选型时,需权衡性能与成本:例如,四颗无线充发射IC的成本差异可能高达数倍,但高频芯片能支持更快的充电速度与更小的线圈体积。

挑战与解决方案

尽管无线充电技术已趋成熟,但仍面临两大痛点:发热控制与兼容性适配。针对前者,方案商常采用“分段式功率调节”策略,例如在充电初期以高功率快速补电,接近满电时切换至涓流模式,避免过热;对于后者,则通过Qi标准认证与多协议兼容芯片(如支持PD、QC协议),确保不同品牌手机均可正常充电。