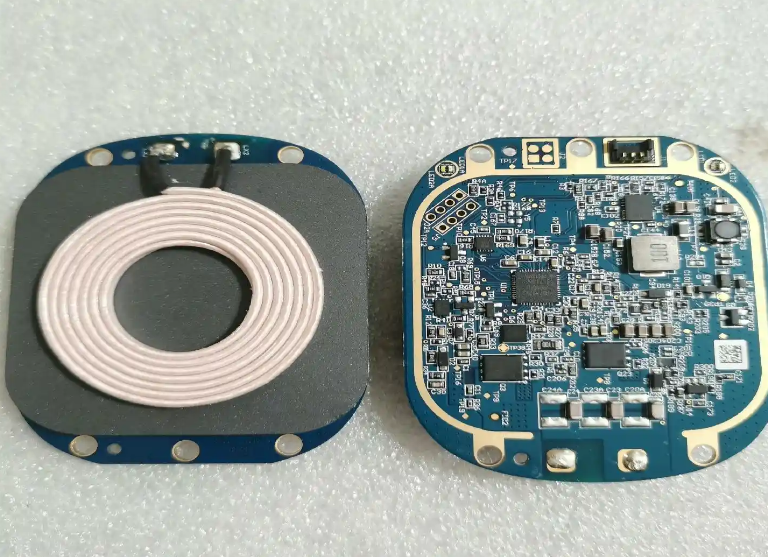

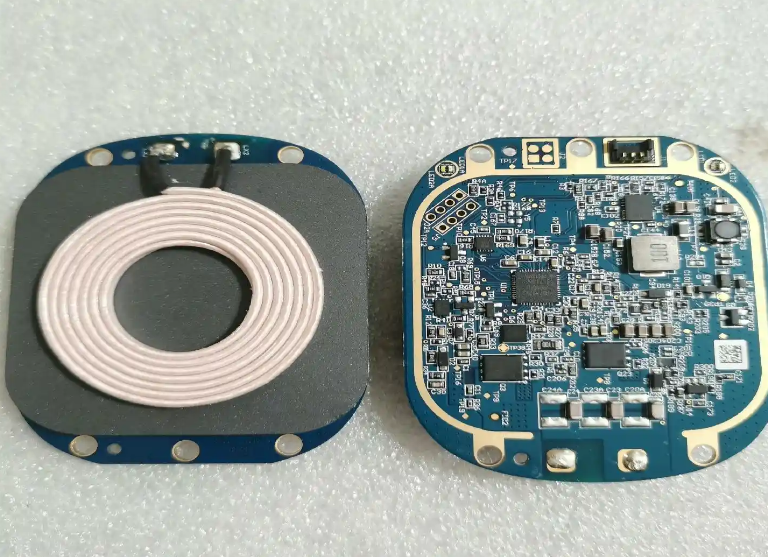

工业无线充电模块

电磁共振:让电能传输突破物理枷锁

工业无线充电的核心原理如同现代版的特斯拉线圈实验,通过电磁感应、磁共振等方式实现非接触式能量传输。不同于手机无线充电的“贴面亲吻”,工业级技术需要穿透高温、粉尘甚至金属障碍物完成能量输送,其技术难度堪比“隔山打牛”。以磁共振技术为例,发射端与接收端形成同频磁场,能在30-100mm距离内实现95%以上的传输效率,这相当于在嘈杂的工厂车间里完成精准的“能量密码”对接。

技术参数背后的工业美学

某款标杆产品Yeti 500W模块展现了工业设计的极致追求:500W大功率输出相当于同时为50部手机快速充电,40mm的偏差容限如同停车时无需精准对齐的智能车库,95%的转化效率更是将能量损耗压缩到比传统充电器低2-3倍的惊人水平。这些数字背后是材料科学的突破——采用氮化镓功率器件将发热量降低60%,特殊绕线工艺让线圈耐温等级突破150℃。

三大应用场景重构工业图景

在汽车制造车间,搭载无线充电的AMR机器人正在上演“永不停歇的芭蕾”。它们利用装卸货间隙在特定区域自动补能,将设备利用率从75%提升至92%,相当于为工厂新增了三条隐形生产线。港口起重机的无线供电改造更具颠覆性,原本需要人工插拔的高压充电口被磁耦合装置替代,单台设备年度维护成本直降45万元,这相当于省出了三个技术工人的全年薪资。

医疗设备的无菌化充电则展现了技术的温度。手术机器人通过埋入地面的充电板实现无接触供电,避免了传统插头可能带来的微生物污染风险,这种“洁癖级”充电方案正在改写手术室的无菌标准。

技术进化的三重门坎

当前行业面临着“不可能三角”的挑战:传输距离、功率密度和成本控制难以同时突破。某实验室的突破性方案采用自适应频率调谐技术,如同给能量传输装上智能导航,使10kW功率传输距离突破1米大关,这相当于隔着会议桌给工作站持续供电。标准化进程中的专利暗战同样激烈,仅2024年全球就新增相关专利2875项,中国企业在前沿技术布局中已占据43%的份额。

未来工厂的能量新生态

前沿企业的技术路线图显示,2026年将出现支持动态充电的“能量走廊”系统。AGV机器人沿着特定路径行驶时即可持续获能,如同电动车在高速公路上边跑边充。更宏大的构想是构建车间级无线供电网络,通过智能能量管理算法实现设备间的动态配电,这种“能源互联网”可将整体能耗降低18%-25%。

飞英思特等领军企业正在探索光伏直驱无线充电系统,将工厂屋顶的太阳能直接转化为设备可用的高频交流电。这种“光-电直通”模式消除了传统电力转换中的多重损耗,在特定场景下实现了真正的零碳供电。某汽车工厂的实测数据显示,结合峰谷电价与无线充电智能调度,年度电费支出锐减320万元,这相当于免费获得了整套充电系统的建设成本。

在这场静默的能量革命中,工业无线充电模块已不仅是技术组件,而是成为智能制造体系的“能量神经节点”。它正在重新定义工业设备的自由度和能效边界,当最后一根充电电缆被剪断之时,或许就是真正无拘束的工业4.0时代全面降临之日。